Égypte antique — Pesée du cœur & livres des morts

On conserve le corps pour que la route reste ouverte. Pour maintenir une interface. Pas de métaphore ici : sel, bandelettes, résine, amulettes — une technique. Le mort n’est pas parti, il passe. On lui garde un support pour que le souffle (ka) tienne, que l’oiseau (ba) revienne, que le nom (ren) ne décroche pas. Et au bout, la scène connue : une balance, une plume, un cœur. Pas un tableau, un mode d’emploi. L’iconographie ne montre pas : elle guide. Ce deuxième volet va dans l’atelier de momification, puis dans la salle de la pesée, puis dans la nuit de l’Amduat — douze heures pour renaître.

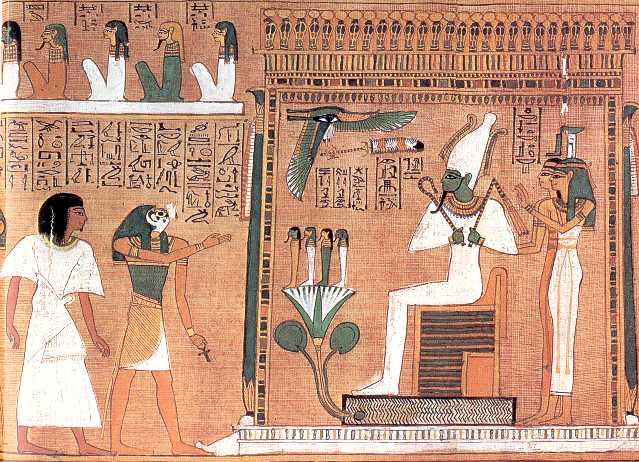

Légende (vignette psychostasie) : Pesée du cœur devant Osiris : balance, plume de Maât, Thot scribe, Ammit. Scène égyptienne de psychostasie avec balance et plume.

Ce qu’il faut sauver (atelier)

Per-nefer, la maison-belle. Odeur sèche du natron, résine chaude. On retire, on lave, on sèche, on emplit, on bande. Les viscères partent dans quatre vases, couvercles à tête des fils d’Horus. Le cœur, on le garde. Le cerveau, non. Entre les couches, on glisse des amulettes : œil oudjat pour la protection, pilier djed pour la stabilité, nœud d’Isis pour le lien. Chacune avec sa phrase, sa fonction. Ce n’est pas du décor : c’est une technologie de continuité. Le corps transformé devient sah, apte à recevoir le ba quand il revient à l’aube des offrandes. On n’embaume pas pour conserver comme au musée : on prépare un lendemain opératoire.

Le geste règle la matière et la matière règle le geste. La peau tirée, la bande passée, la résine scelle. On installe un masque, on peint le regard, on écrit un nom. Tant que le nom est là, quelque chose tient. La tombe n’est pas une fin : c’est un atelier. On équipe. On met à portée de main des pains, de la bière, des oignons, des colliers. On suspend des oushebtis — petites figurines prêtes à répondre : “me voici” quand il faudra travailler aux champs de l’ouest. Rien d’ornemental, tout d’utile.

Rail court (repères)

-

Ka / Ba / Akh. Le ka reçoit les offrandes, force de vie. Le ba circule, revient, oiseau à tête humaine. L’akh, c’est l’être transfiguré, efficace, quand tout a bien tenu.

-

Ren. Le nom. On le grave, on le répète. Effacer un nom, c’est tuer encore.

-

Ib. Le cœur. Mémoire et conscience. On le pèse.

-

Maât. Mesure juste. La plume sur le plateau, l’étalon d’un monde en ordre.

-

Duat. L’entre-lieux nocturne. Des portes, des lacs de feu, des gardiens à nommer.

-

Images = cartes. On ne contemple pas, on suit la voie. Un dessin peut ouvrir une porte.

Pesée du cœur (Livre des Morts, chapitre 125)

Salle claire. Osiris trône, Isis et Nephthys encadrent. Anubis ajuste la balance. À gauche, le cœur (ib). À droite, la plume de Maât. Thot tient le calame, prêt à noter, exact. En bas, Ammit attend — crocodile, lionne, hippopotame, trois bouches pour une fin sans retour. On déroule la confession négative : “Je n’ai pas volé, je n’ai pas menti, je n’ai pas détourné les offrandes, je n’ai pas affamé, je n’ai pas fait pleurer…” Quarante-deux phrases, une par juge, une par faute possible. Ce n’est pas l’aveu qui sauve, c’est la parole qui fait : en disant, on ajuste. Le cœur doit égaler la plume. S’il pèse trop, Ammit dévore : pas d’exil héroïque, juste l’extinction. S’il tient, on passe, on est admis dans la salle d’Osiris.

La scène, peinte mille fois, varie et ne varie pas : même balance, même plume, mêmes témoins. L’important n’est pas la beauté du trait, c’est l’efficacité du dispositif. On sait où poser l’œil, on sait ce que fait chaque dieu dans la séquence : qui pèse, qui vérifie, qui consigne. C’est une procédure.

Scarabée du cœur (chapitre 30B)

On remplace la fragilité par une pierre. Un scarabée en pierre verte, gravé. On le pose sur le cœur ou à la place du cœur. Le texte parle au cœur : “Ô mon cœur qui vient de ma mère, ne t’élève pas contre moi au tribunal… ne sois pas témoin contre moi.” Le scarabée porte l’idée de devenir — kheper, le soleil qui roule, renaît. L’amulette n’est pas ruse malhonnête : c’est l’intelligence du rite. On sait que la mémoire pèse. On place une contre-parole pour que la balance reste à niveau. Là encore, la phrase n’explique pas, elle agit. La pierre a des arêtes, le signe a des lignes : ensemble, ils tiennent un seuil.

Scarabée du cœur, “chapitre 30B” : pour que le cœur ne témoigne pas contre son propriétaire

Douze heures dans la nuit (Amduat)

On l’appelle Ce qui est dans l’au-delà. Ce n’est pas une “mythologie” au sens de fable : c’est une cartographie. Douze heures, douze registres, la barque de Rê passe. Des serpents, des portes, des lacs, des sables, des déesses en forme de bras tendus, des corps disloqués à recomposer, des noms. Toujours des noms : savoir le nom, c’est ouvrir. Se tromper de nom, c’est rester dehors. À la sixième heure, tout descend au point le plus bas : Rê s’unit à Osiris, la force morte et la force solaire se rejoignent, la régénération se noue. Plus loin, on découpe, on coud, on distribue de la nourriture aux ombres. À la douzième, la barque remonte, la porte s’ouvre, l’horizon rougit : matin.

Le mort suit la même route, à son échelle. Il passe de porte en porte. Il montre des amulettes, il dit des formules, il présente son nom. L’image au mur n’est pas souvenir : c’est une autre interface. Ce qui a été peint ici se réalise là-bas. Ce qui a été écrit sur la bandelette se lit dans l’autre salle. C’est le principe général : agir ici pour que ça opère là

Pourquoi garder le corps ?

Parce que l’existence n’est pas un tout ou rien. Elle se transmet par le support qu’on laisse. Le ba a besoin d’une adresse pour revenir ; le ka a besoin d’un lieu pour recevoir l’offrande ; l’akh a besoin que les opérations aient trouvé leurs prises. Sans le corps travaillé, la route se referme trop vite. La momification ralentit, aménage, offre des prises à la parole et aux objets. Le cœur reste pour la pesée, pour la mémoire. Les viscères sont protégés parce qu’ils sont des fonctions : respirer, digérer, filtrer — on n’abandonne pas des fonctions, on les conditionne. La peau et les bandelettes reconstituent une continuité qui permet au texte de circuler : quand on écrit sur une couche, on écrit sur un corps lisible.

Ce n’est pas une glorification du cadavre. C’est une ingénierie du seuil. On évite que la décomposition efface la personne avant l’heure. Le temps biologique se met à niveau avec le temps rituel. Si la matière tient assez, la parole fait le reste.

Comment l’iconographie guide

On pense “icône”, on devrait lire “mode d’emploi”. Un défunt est peint faisant offrande à un dieu : c’est déjà une offrande effective. Une porte dessinée avec son nom : c’est une porte franchissable. Des démons aux couteaux sont cadrés par des légendes : si tu sais lire la ligne, le couteau s’abaisse. Les lignes de texte sont des boutons : on presse, on passe. Le tombeau n’est pas une galerie, c’est une console. On sait que tel serpent aime l’eau fraîche, on dépose une coupe peinte ; on sait que tel lac brûle, on prend la barque peinte ; on sait que tel gardien veut entendre une phrase, on la lui donne. L’écriture ne commente pas l’image, elle l’arme.

Variantes, fortunes, ajustements

Tout le monde n’a pas le même tombeau. Au début, c’est le roi, seul, Textes des Pyramides. Puis les élites élargies, Textes des Sarcophages. Puis des rouleaux de Livre des Morts que l’on commande presque prêts-à-lire, on laisse des blancs pour écrire le nom. Les techniques varient : momifications fines, résines multiples, bandelettes serrées ; ou, à d’autres périodes, traitements plus rapides. Parfois les vases canopes sont réintégrés au corps, parfois non. Les cycles nocturnes se dédoublent : Livre des Portes, Livre des Cavernes — mêmes logiques, autres paysages. L’axe ne bouge pas : tenir la route.

Il y a aussi les accidents du temps : pillages, réemplois, tombes ouvertes, statues renversées. Les Égyptiens le savent : ils multiplient les supports, disséminent les noms, répètent les formules. Si un nom est effacé ici, il reste ailleurs. Si une amulette manque, une autre redouble sa fonction. Redondance comme assurance-vie.

Aujourd’hui : vitrines, scanners, scrupules

On regarde des momies derrière un verre. On scanne. On reconstruit des visages. On lit sous les bandelettes les amulettes qu’on ne voyait pas. On identifie des résines, des tissus. Cela éclaire la technique, confirme qu’on n’avait pas affaire à des “croyances naïves” mais à un savoir-faire. En même temps, on s’interroge : montrer des morts, comment ? On change les cartels, on donne des contextes, on associe les pays d’origine, on parle parfois de réinhumations. Le regard apprendra à tenir la science et la pudeur dans la même main.

Sur cette page, on garde la même règle : éviter l’exotisme. Décrire la fonction, pas l’étrangeté. Dire ce que fait une plume, ce que vise une amulette, pourquoi un dessin, pourquoi un nom.

Lexique (pour tenir le fil)

Ka : force vitale à nourrir. — Ba : mobilité qui revient. — Akh : l’être efficace après transformation. — Ren : nom, condition de subsistance. — Ib : cœur, mémoire, conscience. — Maât : ordre juste, plume étalon. — Duat : espace nocturne de passage. — Amduat : “Ce qui est dans l’au-delà”, carte des douze heures. — Oushebtis : serviteurs répondants. — Canopes : vases à viscères, fils d’Horus.

Timeline (marques simples)

Ancien Empire : Textes des Pyramides (royaux). — Moyen Empire : Textes des Sarcophages (élites élargies). — Nouvel Empire : Livre des Morts, grands cycles nocturnes (Amduat, Portes). — Époque tardive à ptolémaïque : standardisations, variations, prolifération d’amulettes.

À voir / à lire

Jan Assmann, Mort et au-delà dans l’Égypte ancienne. — Erik Hornung, L’Amduat. Le Livre de ce qu’il y a dans l’au-delà. — Salima Ikram, Death and Burial in Ancient Egypt. — John H. Taylor (dir.), Ancient Egyptian Book of the Dead. — R. O. Faulkner, The Ancient Egyptian Book of the Dead (trad.).

Références : Livre des Morts (chap. 125 “Pesée du cœur”, chap. 30B “Scarabée du cœur”) ; cycles funéraires nocturnes (Amduat). Travaux de synthèse : Assmann ; Hornung ; Ikram ; Taylor ; Faulkner.

réflexion

-

Voici, très serré, ce que le Livre des Morts (au vrai : Livre pour sortir au jour) nous apprend — à nous, “modernes” :

-

La parole qui fait. Dire, ce n’est pas commenter : c’est ouvrir une porte, désamorcer un couteau, équilibrer un cœur.

-

Le corps comme interface. Sans support matériel, pas d’adresse pour le lien (ka/ba) : la technique sert la continuité, pas la déco.

-

La forme compte. Une image peut être un mode d’emploi ; un rituel, une procédure qui opère — pas un symbole vague.

-

Le nom est un organe. Effacer un nom, c’est tuer encore ; le répéter, c’est maintenir une présence.

-

L’éthique comme mesure. Maât n’est pas morale abstraite : c’est un étalon concret pour “faire juste” ici et maintenant.

-

Cartographier l’inconnu. Face au chaos, on trace des cartes (Amduat) : mieux vaut un chemin praticable qu’une croyance floue.

-

Redondance = résilience. Multiplier supports, amulettes, inscriptions : quand l’un manque, l’autre tient — leçon d’archiviste.

-

Le rite est une technologie. Ingénierie du seuil : aligner matière, gestes, mots pour que la traversée se fasse.

-

Deux temps à accorder. Biologie vs social : on aménage le temps du deuil pour qu’il rejoigne le temps du corps.

-

Sobriété, précision. Un geste juste pèse plus que dix gestes spectaculaires : économie de moyens, efficacité d’action.

-

Responsabilité du regard. Exposer des morts oblige : contexte, pudeur, restitution — la science n’exonère pas l’éthique.

-

Communauté et mémoire. On ne “gère” pas la mort seul : on fabrique du commun pour que la vie reprenne axe.

En bref : moins d’“opinions” sur la mort, plus d’outils qui tiennent — des formes, des noms, des gestes qui font passage.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

histoire de l’imaginaire

Le Ministère du Futur : La camisole de gentillesse

En 2026, le climat déraille en direct. Les vagues de chaleur tuent. Les incendies ravagent des régions entières. Les glaciers fondent. Les migrations climatiques commencent. Ce n'est plus de la prédiction. C'est du reportage. En 2020, Kim Stanley Robinson publiait Le Ministère du Futur. Un roman de science-fiction qui racontait comment l'humanité pourrait traverser la catastrophe climatique entre 2025 et 2050. Certaines de ses prédictions se vérifient déjà. Pas toutes. Mais assez pour que le livre sonne différemment aujourd'hui qu'à sa sortie. La question reste : comment la fiction peut-elle encore parler du climat sans tomber dans le déni tech-optimiste (on va inventer une solution miracle) ou le désespoir paralysant (c'est foutu, on attend la fin) ? Robinson propose autre chose. Une troisième voie. Sale. Violente. Ambiguë. Mais crédible. Comment j'ai découvert ce livre J'ai découvert Le Ministère du Futur par un vlog de Lilian Peschet. Six minutes sur YouTube. Peschet parle de SF, d'écologie, de pensée systémique. Exactement les sujets de Robinson. Ce qui l'accroche : la violence proactive des gentils. Pas la violence défensive classique — le méchant attaque, le gentil riposte, fin de l'épisode. Non. Une violence préventive, offensive. Des actions violentes commises au nom de la transition écologique. Pour sauver des millions de vies. Pour forcer l'action. Peschet est honnête sur son malaise. Le livre lui donne envie de dire "oui" à ces actions radicales. Mais en même temps il se demande si raconter cette violence proactive, ce n'est pas risqué. Chacun pense avoir raison. Chacun pourrait légitimer sa propre violence. La question est ouverte, inconfortable. Il dit aussi que le livre est "hyper sec", "sans êtres humains". Trop d'idées, pas assez de personnages vivants. Ça ressemble à un essai. C'est ce qui le gêne dans sa lecture — il aime les histoires avec des gens, des relations, des émotions. Ce qui m'a accroché dans son analyse, ce n'est pas la question morale (la violence est-elle légitime ?). C'est la question narrative. Comment Robinson fait-il pour écrire des personnages qui commettent des actes violents sans tomber dans le manichéisme ? Comment maintient-il l'ambiguïté sans édulcorer la violence ? Peschet dit que le livre est sec, sans êtres humains. Moi je me demande : et si c'était précisément ça, la technique ? Ne pas psychologiser. Laisser la violence opaque. Ne pas tout expliquer. Moi, c'est exactement cet aspect-là qui m'a intéressé. Pas parce que Peschet a tort, juste parce qu'on cherche des choses différentes dans la fiction. Robinson refuse le récit consolant avec des héros attachants. Il refuse la psychologie approfondie, les arcs narratifs satisfaisants, la résolution émotionnelle. Il veut documenter, pas émouvoir. La sécheresse que Peschet trouve difficile à lire, je la trouve nécessaire. On ne raconte pas la transformation climatique planétaire avec des personnages qu'on aime et dont on suit les émotions. C'est trop vaste. Trop systémique. La forme fragmentée, la prose documentaire, l'absence de consolation narrative — pour moi, ce sont les choix qui permettent au livre de tenir. Nouvelle chaîne de transmission aussi. Je n'ai pas découvert ce livre par la critique littéraire, pas par une librairie. Par YouTube. Peschet fait un travail de critique sérieux en format vlog, et c'est grâce à lui que j'ai lu Robinson. Les livres circulent autrement maintenant. C'est comme ça. La SF climatique avant Robinson La SF climatique n'a pas attendu Robinson pour exister. Elle a ses phases, ses obsessions, ses impasses. Années 1960-70 : Ballard et la catastrophe contemplative J.G. Ballard écrit Le Monde engloui en 1962. Londres est submergée. La chaleur monte. Les personnages ne cherchent pas à survivre, ils dérivent vers le sud, vers encore plus de chaleur, comme attirés par une régression vers un état primitif, presque mystique. C'est beau, c'est étrange, c'est complètement détaché de toute action politique. La catastrophe devient paysage mental. On la contemple, on ne la combat pas. Années 1980-90 : Le cyberpunk éco-conscient Bruce Sterling avec Îles dans le filet (1988) introduit une écologie technologique ambiguë. Les corporations polluent, la planète souffre, mais la technologie pourrait aussi être la solution — ou empirer les choses. Tout est ambigu. Les hackers deviennent éco-guerriers, mais sans programme clair. L'optimisme technologique des années 50-60 est mort, remplacé par une méfiance systémique. Le capitalisme est le problème, mais personne ne sait comment en sortir. Années 2000-2010 : Le doomerism Margaret Atwood avec la trilogie MaddAddam (2003-2013), Cormac McCarthy avec La Route (2006). La catastrophe est déjà arrivée. On est après. Quelques survivants errent dans les décombres. Extinction quasi-totale. Pas de solution, pas d'espoir, juste une longue agonie. C'est littérairement puissant, mais politiquement paralysant. Si tout est foutu, pourquoi agir ? 2020 : Robinson propose autre chose Le Ministère du Futur sort en pleine pandémie COVID. Moment étrange pour un livre sur la catastrophe climatique. Et pourtant Robinson refuse à la fois l'utopie tech béate et l'apocalypse paralysante. Il dit : oui, c'est terrible. Oui, il y aura des morts. Mais on peut s'en sortir. Pas par magie. Par action collective. Violence incluse. Diplomatie sale incluse. Compromis impossibles inclus. Ce n'est ni beau ni propre. Mais ça fonctionne. C'est la première fois qu'un roman de SF climatique majeur dit : on traverse la catastrophe et on en sort. Pas indemnes. Pas victorieux. Mais vivants. Comment raconter l'impossible Le Ministère du Futur ne ressemble pas à un roman classique. Pas d'intrigue unique, pas de héros sauveur, pas d'arc narratif satisfaisant. C'est fragmenté, polyphonique, parfois aride. Robinson refuse les outils narratifs conventionnels parce qu'ils ne peuvent pas contenir ce qu'il veut raconter. Fragmentation narrative Le livre alterne entre dizaines de points de vue, de lieux, d'époques. Une vague de chaleur catastrophique en Inde tue vingt millions de personnes. Mary Murphy, Irlandaise de quarante-cinq ans, ancienne ministre des Affaires étrangères, dirige le Ministère du Futur à Zurich. Frank May, travailleur humanitaire américain, survit à la catastrophe indienne et en reste traumatisé. Les chapitres sautent d'un continent à l'autre, d'une décennie à l'autre. Certains font quelques pages, d'autres bien plus. Aucune continuité rassurante. C'est déroutant au début. Puis on comprend : c'est la seule façon de raconter une transformation planétaire sur 25 ans. On ne peut pas suivre un seul personnage du début à la fin. C'est trop vaste. Polyphonie — voix humaines et non-humaines Mary Murphy incarne la diplomatie, la patience bureaucratique, les négociations avec les États et les banques centrales. Frank May représente le trauma, la colère, le refus d'attendre que les institutions bougent. Mais Robinson ne se limite pas aux humains. Un photon raconte son voyage depuis le soleil. D'autres voix non-humaines apparaissent. Le récit refuse d'être uniquement anthropocentré. Prose documentaire Robinson n'écrit pas de la belle langue. Phrases courtes, déclaratives, parfois presque administratives. Ça ressemble à un rapport. C'est volontaire. Certains chapitres expliquent des mécanismes techniques, économiques, géopolitiques. C'est didactique. Certains lecteurs trouvent ça lourd. Mais c'est le prix de la crédibilité. Robinson veut qu'on comprenne comment ça pourrait marcher concrètement. Pourquoi cette forme ? Robinson ne pouvait pas raconter la transformation climatique planétaire avec une structure narrative classique : un héros, un antagoniste, un conflit, une résolution. C'est trop vaste. Trop complexe. Trop systémique. Le réel climatique ne se laisse pas résumer en une histoire individuelle. Il faut des dizaines d'histoires, des centaines de voix, des milliers de gestes. La fragmentation n'est pas un échec formel. C'est la seule honnêteté possible. Mais il y a autre chose dans cette architecture. Certains personnages qui commettent des actes violents n'ont pas de psychologie approfondie. Ils apparaissent, agissent, disparaissent. Robinson refuse de les expliquer complètement. S'il avait consacré des chapitres entiers à développer leurs traumas, leur prise de conscience progressive, leur arc moral — ça aurait détruit l'effet. Ça aurait psychologisé la violence. Ça aurait été sage. Robinson maintient l'opacité. On comprend le contexte sans comprendre complètement les personnes. C'est ça qui dérange. Et c'est ça qui fonctionne narrativement. Position politique assumée Robinson ne cache pas sa position. Le capitalisme est le problème. Pas juste "les méchantes corporations", pas juste "les lobbies pétroliers". Le système lui-même. Tant que le profit prime, impossible de stopper les émissions. Le capitalisme comme blocage structurel Le livre montre comment ça bloque. Les États savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne peuvent pas. Parce que leurs économies dépendent des énergies fossiles. Parce que leurs électeurs perdront leur emploi. Parce que les autres États continueront à émettre. Tragédie des communs à l'échelle planétaire. Robinson ne prêche pas. Il montre juste comment ça fonctionne. Comment ça bloque. Comment ça tue. Après la catastrophe indienne qui fait vingt millions de morts, la délégation indienne dénonce violemment l'échec de l'accord de Paris. Promesses non tenues. Fonds non versés. L'Inde a payé le prix d'un système qui profite aux pays développés tout en lui demandant de renoncer au charbon — après que ces mêmes pays en ont brûlé assez pour s'enrichir. Solutions — et leurs coûts Le livre propose des solutions. Techniques, économiques, politiques. Certaines passent par la violence. Robinson ne dit pas "c'est bien". Il ne dit pas "c'est mal". Il montre que certaines actions fonctionnent. Mais au prix de morts. De tensions géopolitiques. De millions de personnes déplacées. Ce n'est ni beau ni propre. C'est sale. Violent. Injuste par endroits. Ambiguïté morale Robinson laisse les questions ouvertes. Inconfortables. Il ne tranche pas. C'est sa force. Le livre n'est pas un manifeste. C'est un espace mental pour penser ce qui semble impensable. Ce qui reste ouvert Robinson ne résout pas tout. Il laisse des tensions irrésolues. C'est volontaire. Parce que le réel ne se résout pas proprement. La violence Le livre montre des actes violents commis au nom de la transition climatique. Ça fonctionne. Mais à quel prix moral ? Où placer la limite ? Qui décide ? Robinson ne tranche pas. La démocratie Le Ministère du Futur est une institution de l'ONU. Mandat : défendre les intérêts des générations futures. Mais que faire quand les États membres bloquent ? Quand les lobbies paralysent ? Quand le temps presse ? Mary négocie. Diplomatie. Patience. Petites victoires. Mais d'autres n'attendent pas. Ils agissent hors de tout mandat démocratique. Si la démocratie est trop lente pour gérer une catastrophe qui se déroule sur des décennies, faut-il la contourner ? Robinson pose la question sans y répondre. Les perdants La transition climatique ne se fait pas sans casse. Des pays pétroliers voient leur économie s'effondrer. Des millions de travailleurs fossiles perdent leur emploi. Des régions entières sombrent dans la violence. Robinson montre qu'il y a des mécanismes de compensation. Mais c'est insuffisant. Trop lent. Mal distribué. La transition broie des vies. Est-ce qu'on peut éviter ça ? Robinson ne sait pas. Il montre juste que ça arrive. Que c'est le coût réel. Et qu'on n'a pas le choix de ne pas payer. 2026, retour en arrière En 2026, on assiste à un recul. Les actions prises en 2020, après la pandémie, après les Accords de Paris — beaucoup ne sont plus des priorités. Pire : certaines sont inversées. On nie à nouveau le changement climatique. Pas partout, pas officiellement, mais suffisamment pour que les politiques s'affaiblissent. On remet en service des pesticides interdits. On importe des viandes qui ne subissent pas les mêmes normes. Le profit redevient la seule boussole. Robinson écrivait en 2020. Il montrait une transition possible. Sale, violente, mais réelle. En 2026, on voit le mouvement inverse. Les lobbies ont repris le terrain. Les États reculent. C'est exactement dans ce contexte que les actions décrites par Robinson deviennent non plus de la fiction spéculative mais des hypothèses crédibles. Si les États ne bougent pas. Si les élections ne changent rien. Si le système continue à tuer. Alors quoi ? Robinson ne dit pas "faites-le". Il dit : "voilà ce qui pourrait arriver si les voies légales échouent". En 2020, ça semblait extrême. En 2026, ça semble de moins en moins improbable. L'inconfort moral du livre prend une autre dimension. Ce n'est plus une question théorique. C'est une question pratique. Robinson laisse ces questions ouvertes. En 2026, elles le sont encore plus. Ce qui frappe dans Le Ministère du Futur, ce n'est pas que des personnages commettent des actes violents. La fiction regorge de personnages violents depuis toujours. Ce qui est rare, c'est la façon dont Robinson traite la violence politique collective. Pas de tueur psychopathe dont on explore le trauma. Pas de héros qui bascule progressivement dans l'action radicale après une prise de conscience. Pas d'arc moral satisfaisant. Des groupes organisés agissent. On comprend le contexte (le climat tue, les États ne bougent pas, alors quelqu'un force l'action). Mais Robinson refuse de psychologiser. Il maintient l'opacité. C'est contre-intuitif. On nous apprend que les bons personnages ont de la profondeur psychologique. Qu'il faut montrer leurs motivations. Expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Robinson dit non. Pour la violence politique collective, l'opacité est plus juste. Plus honnête. Plus dangereuse. Pourquoi c'est difficile à écrire La plupart des fictions climatiques évitent ce terrain. Soit elles misent sur la tech (on invente une solution), soit sur la diplomatie (on négocie), soit sur l'effondrement (tout est foutu). Rares sont celles qui montrent la violence politique collective comme stratégie crédible. Et encore plus rares celles qui la montrent sans la psychologiser, sans la rendre confortable moralement. Robinson semble le faire. Sans tomber dans le thriller manichéen. Sans glorifier. Sans condamner. En maintenant l'inconfort. En refermant le bouquin j'ai eu une image troublante concernant ma manière de m'installer à ma table pour écrire des fictions. J'ai eu l'impression d'être dans le film Vol au dessus d'un nid de coucou et qu'on m'avait flanqué sous camisole chimique. Une camisole de gentillesse|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Enquête sur l’existence des vies antérieures

Depuis que l’être humain a conscience de sa propre finitude, une question hante les civilisations : la mort est-elle un point final ou une simple ponctuation ? Si l’Orient a intégré depuis des millénaires le concept du Samsara (le cycle des renaissances), l’Occident, nourri de rationalisme et de dualisme chrétien, a longtemps relégué l’idée des vies antérieures au rang de folklore ou de superstition New Age. Pourtant, depuis le milieu du XXe siècle, une brèche s’est ouverte. Ce n’est pas par la mystique qu’elle est arrivée, mais par une démarche clinique rigoureuse, tentant d’appliquer la méthode scientifique à l’inexplicable. Sommes-nous les héritiers de mémoires qui ne nous appartiennent pas ? Pour l’écrivain, cette hypothèse est fascinante car elle suggère que chaque individu est un palimpseste, un manuscrit où les textes anciens transparaissent sous l’écriture nouvelle. L’École de Virginie : Quand la science interroge le passé Le tournant décisif de cette enquête se situe à l’Université de Virginie, sous l’impulsion du Dr Ian Stevenson. Psychiatre de formation, Stevenson a consacré plus de quarante ans de sa vie à répertorier et analyser ce qu’il appelait pudiquement des « cas suggérant la réincarnation ». Loin des séances d’hypnose régressive — qu’il jugeait peu fiables car sujettes à l'imagination du patient — Stevenson s’est concentré sur les récits spontanés d’enfants en bas âge. Ces enfants, généralement âgés de 2 à 5 ans, commencent à décrire avec une précision troublante une vie précédente : des noms de lieux isolés, des noms de parents, des métiers, et surtout, les circonstances de leur mort, souvent violente. Stevenson a documenté plus de 2 500 cas à travers le monde (Inde, Liban, Turquie, mais aussi États-Unis). Ce qui rend ses travaux incontournables pour tout chercheur sérieux, c’est la vérification empirique. Dans des centaines de cas, Stevenson a pu retrouver la famille de la « personnalité antérieure » décrite par l’enfant. Il a confronté les affirmations de l’enfant avec les registres d’état civil, les rapports de police ou les dossiers médicaux de la personne décédée. La correspondance des détails (plus de 90 % de précision dans certains cas) défie les lois de la statistique et du simple hasard. Plus troublant encore est le phénomène des marques de naissance. Stevenson a noté que de nombreux enfants présentant des souvenirs de mort violente possédaient des taches de naissance ou des malformations congénitales correspondant exactement à l'emplacement des blessures mortelles reçues par le défunt (impacts de balles, traces d'armes blanches). Pour le Dr Jim Tucker, qui a repris le flambeau à l'Université de Virginie au XXIe siècle, ces données suggèrent que la conscience — ou une forme d'information complexe — pourrait agir sur la matière biologique lors de la formation de l'embryon. La Conscience Non-Locale : L'information peut-elle survivre au support ? Si les faits rapportés par l'école de Virginie troublent, ils se heurtent à un mur conceptuel : comment une mémoire pourrait-elle se transférer d'un cerveau mort à un cerveau en formation sans aucun support physique apparent ? Pour répondre, certains chercheurs se tournent vers une révolution de notre compréhension de la matière : la physique de l'information. L'hypothèse émergente est celle de la « conscience non-locale ». Dans ce modèle, le cerveau ne produirait pas la conscience comme le foie produit la bile, mais agirait plutôt comme un récepteur. Si l'on casse un poste de radio, la musique s'arrête, mais l'onde radio, elle, continue d'exister dans l'espace. Cette métaphore, bien que simpliste, illustre la théorie développée par le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff (théorie Orch-OR). Selon eux, la conscience prendrait racine dans les « microtubules », de minuscules structures à l'intérieur de nos neurones capables de maintenir des états quantiques. À la mort, cette information quantique ne serait pas détruite, mais se dissiperait dans l'univers sous une forme délocalisée. Si l'on suit cette logique, ce que nous appelons « réincarnation » pourrait être le processus par lequel cette information est à nouveau captée par un nouveau système biologique compatible. L’Énigme de la Mémoire Épigénétique Une autre piste, plus biologique celle-ci, explore l'épigénétique. Des études menées sur des souris ont montré que des traumatismes ou des apprentissages peuvent laisser des marques chimiques sur l'ADN, lesquelles sont transmises aux générations suivantes. Des descendants qui n'ont jamais été exposés au danger réagissent pourtant avec la même peur que leurs ancêtres. Pour l'écrivain, cette "mémoire de sang" est un ressort narratif puissant, mais pour la science, elle suggère que nous naissons avec un disque dur qui n'est pas vierge. Cependant, l'épigénétique explique la transmission au sein d'une même lignée familiale, là où les cas de Stevenson concernent souvent des familles totalement étrangères l'une à l'autre. C'est ici que le mystère reste entier : si ce n'est pas par les gènes, par quel canal l'information voyage-t-elle ? L'idée d'un « champ d'information » entourant la Terre — ce que le biologiste Rupert Sheldrake appelle les champs morphiques — propose que la nature possède une mémoire, et que chaque individu puise dans cette mémoire collective tout en l'enrichissant. Cette vision rejoint les "Annales Akashiques" des traditions anciennes, mais reformulée dans le langage de la résonance et des fréquences. Le Miroir des Sceptiques : Les pièges de la mémoire Face à ces récits troublants, la science rationaliste ne reste pas muette. Elle propose des explications qui, bien que moins "romantiques", s'appuient sur les failles connues du cerveau humain. Le concept clé ici est celui de la cryptomnésie, ou mémoire cachée. Le cerveau est une éponge extraordinaire. Nous absorbons quotidiennement des milliers d'informations — un nom sur une tombe aperçue furtivement, un détail dans un film documentaire oublié, une conversation entendue dans l'enfance. Des années plus tard, sous hypnose ou lors d'un état de conscience modifié, ces fragments peuvent ressurgir. Le sujet croit alors accéder à un souvenir d'une vie passée, alors qu'il ne fait que recomposer, tel un romancier inconscient, une histoire à partir de débris de sa propre vie actuelle. La Fabrique des Faux Souvenirs Les travaux de la psychologue Elizabeth Loftus sur la malléabilité de la mémoire sont ici fondamentaux. Elle a démontré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs dans l'esprit d'un individu par la simple suggestion. Dans le cadre de la "thérapie par régression", si le thérapeute pose des questions orientées (ex : "Que voyez-vous de votre vie en Égypte ?"), le patient, par désir inconscient de plaire ou par besoin de donner un sens à ses blocages, peut construire de toutes pièces un scénario cohérent. Ce phénomène est accentué par la confabulation : le cerveau déteste le vide. Face à une sensation inexpliquée ou une angoisse, il crée une narration pour justifier l'émotion. Si vous avez une peur irrationnelle de l'eau, votre esprit pourrait "inventer" une noyade sur le Titanic pour donner une forme logique à cette peur. Le Biais Culturel : On ne se réincarne pas au hasard Un autre argument de poids des sceptiques est l'influence de la culture. On remarque que les récits de vies antérieures suivent souvent les croyances locales. En Inde, les enfants se souviennent souvent de castes différentes. En Occident, les souvenirs sont plus souvent liés à des périodes historiques médiatisées. Cette corrélation suggère que l'imaginaire collectif nourrit les récits individuels. Toutefois, les sceptiques eux-mêmes peinent à expliquer les cas de Stevenson où l'enfant fournit des détails techniques (comme l'utilisation d'outils spécifiques à un métier disparu) qu'il n'aurait jamais pu rencontrer, même par hasard, dans son environnement. C'est là que le débat reste ouvert : si 90% des cas peuvent être expliqués par la psychologie, qu'en est-il des 10% restants qui résistent à toute analyse rationnelle ? Conclusion : La vie comme un palimpseste Que l’on aborde l’hypothèse des vies antérieures sous l'angle de la survie de l’information quantique ou sous celui d’une construction psychologique sophistiquée, une chose demeure : cette idée agit comme un puissant révélateur de notre rapport au temps. Si nous acceptons, ne serait-ce que comme expérience de pensée, que nous sommes le résultat d’une accumulation d’existences, notre perception de l’identité s’en trouve radicalement transformée. Nous ne sommes plus des êtres isolés dans une parenthèse de quelques décennies, mais des nœuds au sein d’une immense toile mémorielle. L'impact sociétal : Vers une écologie de l'esprit ? L'acceptation d'une forme de persistance de la conscience pourrait avoir des conséquences éthiques majeures. Dans une société marquée par l'immédiateté et la consommation, l'idée de "conséquence à long terme" (le fameux Karma des anciens) redonne une responsabilité à l'individu. Si je suis le futur héritier de mes actes présents, mon rapport à l'autre et à la planète change de nature. Ce n'est plus seulement par altruisme que l'on protège le monde, mais par une forme de continuité de soi. Pour la psychologie moderne, l’exploration de ces récits — qu’ils soient littéralement vrais ou symboliquement construits — offre une voie de guérison unique. Elle permet de mettre des mots sur des maux indicibles, de donner un cadre narratif à des traumas qui, autrement, resteraient des ombres sans nom. En tant qu'écrivain, nous savons que le "récit" est l'outil le plus puissant pour structurer le chaos de l'âme humaine. Le mot de la fin : Un mystère nécessaire En définitive, le débat entre les tenants de la preuve clinique (Stevenson, Tucker) et les défenseurs de la rationalité (Loftus, Sagan) n'est peut-être pas prêt de se clore. Et c'est peut-être là une chance. Le mystère des vies antérieures nous oblige à rester humbles face à la complexité du réel. Il nous rappelle que la science, si elle explique brillamment le "comment", peine encore à saisir le "pourquoi". Que nous soyons des voyageurs de l'espace-temps ou simplement des architectes de notre propre imaginaire, l'hypothèse des vies antérieures nous invite à regarder chaque être humain avec une curiosité renouvelée : et si cette personne en face de moi contenait, en elle, mille autres histoires que je ne connais pas encore ? Bibliographie sélective : Pour aller plus loin 1. L'approche clinique (Les références mondiales) Dr Ian Stevenson – Vingt cas suggérant le phénomène de réincarnation (Éditions J'ai Lu / Sand) : C'est la bible du sujet. Stevenson y détaille ses enquêtes les plus célèbres avec une neutralité de ton presque chirurgicale. Incontournable pour comprendre sa méthode de vérification. Dr Jim B. Tucker – Retour à la vie : Enquêtes sur des enfants qui se souviennent de leurs vies antérieures (Éditions Dervy) : Le successeur de Stevenson à l'Université de Virginie apporte une touche plus moderne et analyse des cas récents, notamment aux États-Unis, avec une approche très scientifique sur la persistance de la conscience. 2. L'approche psychologique et thérapeutique Dr Brian Weiss – Une seule âme, de nombreux corps (Éditions J'ai Lu) : Psychiatre diplômé de Yale, Weiss raconte comment il a basculé dans cette croyance suite à une séance d'hypnose avec une patiente. Bien que plus narratif, cet ouvrage est un classique sur l'utilisation thérapeutique de ces souvenirs. Dr Helen Wambach – Revivre ses vies antérieures (Éditions Robert Laffont) : Une étude fascinante car elle est statistique. Elle a interrogé sous hypnose plus de 1000 sujets et a comparé leurs descriptions (vêtements, monnaie, outils) avec les données historiques réelles de l'époque citée. 3. L'approche théorique et physique Rupert Sheldrake – La Mémoire de l'Univers (Éditions du Rocher) : Le biologiste y expose sa théorie des "champs morphiques". Ce n'est pas un livre sur la réincarnation en soi, mais il explique comment une mémoire de la nature pourrait permettre la transmission d'informations d'un individu à un autre. Stéphane Allix – Après... (Éditions Albin Michel) : Le fondateur de l'INREES (Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires) propose une enquête très documentée sur la vie après la mort, incluant les recherches sur la réincarnation, avec un regard de journaliste d'investigation. 4. Le regard critique (Scepticisme scientifique Elizabeth Loftus – The Myth of Repressed Memory (En anglais, ou ses articles traduits) : Bien qu'elle ne traite pas directement de réincarnation, ses travaux sur les faux souvenirs sont la base de la critique rationnelle du sujet. Indispensable pour comprendre comment le cerveau peut "inventer" un passé.|couper{180}

histoire de l’imaginaire

Le paradoxe de la table

J'ai remarqué la chose pour la première fois dans un Monoprix du quinzième arrondissement, un jeudi après-midi de novembre. Une femme remplissait son caddie de produits light. Yaourts zéro pour cent. Sodas sans sucre. Barres de céréales enrichies en fibres. Elle portait des baskets de running à trois cents euros et une montre connectée qui devait surveiller ses pas, son sommeil, son rythme cardiaque. À la caisse d'à côté, un homme achetait des paquets de biscuits industriels, des plats préparés, deux litres de Coca-Cola. Il était plus jeune qu'elle, peut-être trente ans. Il était aussi beaucoup plus gros. Ce n'était pas la première fois que je voyais cette scène. Ce ne serait pas la dernière. Mais ce jour-là, quelque chose s'est cristallisé. Une évidence que personne ne dit : nous ne mangeons plus les mêmes choses parce que nous n'habitons plus le même monde. On parle beaucoup de la malbouffe. On en parle comme d'un fléau démocratique, comme si nous étions tous également exposés à la tentation du sucre et du gras. Comme si c'était une question de volonté individuelle, d'éducation, de choix. Mais les chiffres disent autre chose. Les chiffres disent que l'obésité a une adresse, un code postal, un revenu. Les chiffres disent que plus vous êtes pauvre, plus vous avez de chances d'être gros. Et plus vous êtes riche, plus vous avez de chances d'être mince. Ce n'est pas nouveau. Brillat-Savarin le savait déjà au dix-neuvième siècle : dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ce qui est nouveau, c'est l'inversion. Pendant des siècles, être gros signifiait être riche. Cela signifiait avoir accès à l'abondance, aux festins, à la viande rouge et au bon vin. Les paysans étaient maigres. Les bourgeois étaient ventripotents. C'était l'ordre des choses. Aujourd'hui, l'ordre s'est inversé. Les riches sont minces. Ils font du yoga. Ils mangent du quinoa et du saumon sauvage. Ils achètent bio. Ils ont le temps de courir le matin avant d'aller travailler. Les pauvres sont gros. Ils mangent ce qu'ils peuvent. Ils mangent ce qui ne coûte pas cher. Ils mangent ce qui les remplit vite. Ils n'ont pas le temps. C'est un paradoxe. Un paradoxe étrange et cruel. Nous vivons dans une société d'abondance alimentaire inédite dans l'histoire de l'humanité, et pourtant nous reproduisons les mêmes inégalités corporelles que nos ancêtres. Simplement, nous les avons inversées. La maigreur est devenue le privilège. L'obésité est devenue la punition. Je pense à cette femme dans le Monoprix. Je pense à son caddie rempli de promesses : zéro calories, zéro sucre, zéro culpabilité. Je pense à l'homme à côté. Je pense à ce que leurs caddies disent d'eux, de nous, de ce que nous sommes devenus. Le tournant C'était dans les années soixante-dix, quatre-vingt. Le Dr. Robert Atkins publie son régime révolutionnaire : moins de glucides, plus de protéines. En 1987, Michel Montignac sort Je mange donc je maigris et introduit la notion d'index glycémique dans le grand public. Plus tard, Jean Seignalet proposera son régime hypotoxique, excluant le blé et les produits laitiers. Ces hommes — tous des hommes, d'ailleurs — ont transformé l'acte de manger en une science. Une science accessible aux masses, vulgarisée, simplifiée, mais une science quand même. La généalogie de l'ascèse Dans le judaïsme, l'alimentation n'a jamais été une affaire triviale. La cacherout — les lois alimentaires juives — ne dit pas seulement quoi manger, mais comment le manger. Séparer le lait de la viande. Refuser le porc. Saigner la viande selon un rituel précis. Ces interdits créent un espace de réflexion entre le désir et la satisfaction. « La loi intervient pour freiner ce besoin très simple et place la réflexion avant la consommation », explique le rabbin Pauline Bebe. Se nourrir n'est plus un acte banal. C'est un acte conscient. Un acte spirituel. La Kabbale, cette mystique juive, va encore plus loin. Pour les kabbalistes, chaque aliment contient des étincelles de divinité qu'il faut « relever » — libérer et ramener vers leur source céleste. Manger devient un acte de réparation du monde, une opération mystique où se joue une véritable « bataille » entre le corps et l'âme. À table, disent-ils, l'intention compte autant que la nourriture elle-même. Par la cacherout et la conscience, le mangeur place son corps sous le contrôle d'un projet spirituel plutôt que sous celui de l'appétit. Le corps n'est pas méprisé — il est le véhicule de l'âme. Et l'âme a besoin d'un véhicule propre, discipliné, maîtrisé. Dans l'islam, le soufisme — la voie mystique — enseigne la maîtrise du corps comme chemin vers Dieu. Les soufis ont développé ce qu'ils appellent l'« alchimie de l'âme », une discipline rigoureuse où le jeûne joue un rôle central. Leurs manuels, du dixième au quatorzième siècle, décrivent avec précision la progression : commencer par jeûner trois jours, puis étendre progressivement jusqu'à quarante jours ou plus. L'objectif est de dompter le nafs — l'ego charnel, la partie animale de l'être qui nous tire vers le bas. Certains maîtres soufis parlent de « mort blanche » pour décrire ce processus. Par la faim volontaire, le corps s'affaiblit, et c'est précisément cet affaiblissement qui permet au cœur de s'illuminer. Le corps doit être léger, presque transparent, pour que l'esprit puisse s'élever. « Qui connaît Dieu, l'aime ; qui connaît le monde y renonce. » Quarante jours de faim, disait l'un d'eux, peuvent transformer les ténèbres du cœur en lumière. Ce que les mystiques ont toujours su — ce que les kabbalistes et les soufis pratiquaient dans le secret de leurs confréries — c'est que la maîtrise du corps ouvre la porte à quelque chose de plus grand. La faim n'est pas une punition. C'est une technologie spirituelle. Un moyen de purifier non pas le corps, mais l'âme. Le grand déplacement Puis quelque chose a changé. Pas brutalement. Progressivement. Les pratiques sont restées, mais leur sens s'est déplacé. Aujourd'hui encore, des millions de personnes jeûnent pour des raisons religieuses. Le Ramadan. Le Carême orthodoxe. Le jeûne bahá'í. Ces pratiques millénaires continuent, imperturbables. Mais nous les regardons différemment. Nous les mesurons différemment. Des chercheurs allemands ont récemment étudié le jeûne sec pratiqué par les bahá'ís — adeptes d'une religion monothéiste fondée au dix-neuvième siècle en Perse, qui observent chaque année un jeûne de dix-neuf jours durant le mois de 'Alá, dernière période de leur calendrier avant le Naw-Rúz (nouvel an). Dix-neuf jours consécutifs sans manger ni boire du lever au coucher du soleil. Ils ont équipé les participants de capteurs de glucose en continu. Résultat : pas d'effet négatif sur la glycémie. Une étude grecque sur le jeûne orthodoxe a mesuré le cholestérol, les triglycérides, l'IMC. Conclusion : réduction significative du poids et du tour de taille. Une méta-analyse portant sur plusieurs jeûnes religieux - islam, orthodoxie, bahá'isme - a compilé les courbes glycémiques, les niveaux de cholestérol, les variations de poids. Ce glissement est fascinant. Ce qui était une ascèse spirituelle — un combat contre l'ego, une quête de lumière intérieure — devient un objet d'analyse métabolique. On ne demande plus si le jeûne rapproche de Dieu. On demande s'il fait baisser le cholestérol. Le jeûne intermittent en est l'aboutissement logique. Inspiré des pratiques religieuses mais vidé de leur contenu spirituel, il est devenu une technique de gestion du poids. On ne jeûne plus pour purifier son âme mais pour optimiser sa glycémie. On ne cherche plus la « mort blanche » mais la perte de graisse abdominale. Les applications comptent les heures. Les influenceurs partagent leurs protocoles. Le 16:8, le 5:2, le OMAD (one meal a day). Des acronymes pour ce qui était autrefois un mystère. L'index glycémique, inventé dans les années 1980, est devenu le nouveau principe organisateur. Il a remplacé les tables de la Loi. Il classe les aliments non selon leur pureté spirituelle mais selon leur impact sur le sucre sanguin. Les nutritionnistes créent des régimes « périodisés » — manger plus les jours de décision, moins les jours calmes — transposant aux dirigeants d'entreprise les protocoles des athlètes olympiques. La discipline demeure. La finalité a changé. Ce que les mystiques cherchaient — cette emprise totale sur l'appétit, cette capacité à transcender la faim — les régimes modernes l'ont sécularisé. Ils ont remplacé Dieu par l'index glycémique. Ils ont remplacé la purification de l'âme par la purification du corps. Mais le principe reste le même : la discipline alimentaire comme marqueur de distinction. La capacité à dire non comme signe d'élévation. La différence, c'est que les mystiques choisissaient leur ascèse. Les pauvres d'aujourd'hui ne choisissent pas leur obésité. Le contrôle par l'assiette Il y a quelque chose de profondément insidieux dans ce nouveau régime des corps. Ce n'est plus seulement une question de qui mange quoi. C'est une question de qui contrôle qui. Les riches ne se contentent pas de manger différemment. Ils ont fait de leur alimentation une discipline, presque une religion. Ils comptent leurs macronutriments. Ils suivent des protocoles. Ils font des jeûnes intermittents. Ils ont transformé le fait de manger — cette nécessité la plus basique, la plus animale — en un projet moral. Manger devient un acte de volonté. Ne pas manger devient un signe de maîtrise de soi. Un récit circule sur les réseaux sociaux. Un homme se présente comme ancien chef privé d'une grande famille de banquiers. Il énumère les aliments bannis de leurs cuisines : fritures, pâtisseries, jus de fruits, même la menthe. Chaque choix, dit-il, est validé par un neurologue pour optimiser la vigilance et la prise de décision. L'histoire est invérifiable. Peut-être est-elle vraie. Peut-être est-elle une fiction. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle circule. Ce qui compte, c'est qu'elle semble crédible. Mikaela Reuben, elle, est bien réelle. Cette chef canadienne a passé quinze ans à cuisiner pour Ryan Reynolds, Hugh Jackman, des athlètes olympiques. Elle parle d'une « cuisine fonctionnelle » : beaucoup de végétaux, peu de sucres rapides, très peu d'alcool. L'objectif n'est pas le plaisir — ou du moins, pas seulement. L'objectif est la performance. L'énergie stable. La clarté mentale. Woody Harrelson, dit-elle, est « laser-focused » sur les aspects nutritionnels de chaque repas. Ce n'est pas de la gourmandise. C'est de l'ingénierie. Les nutritionnistes transposent désormais ces protocoles d'athlètes aux dirigeants d'entreprise. Adapter son alimentation à son emploi du temps. Manger plus les jours de décisions importantes. Manger moins les jours calmes. Comme un sportif qui charge en glucides avant une compétition. Bourdieu l'avait déjà vu dans les années soixante-dix. Dans La Distinction, il montrait que les classes supérieures préfèrent la forme au fond, le contrôle à l'abandon, la légèreté à la substance. Les classes populaires, disait-il, mangent pour se remplir. Les classes supérieures mangent pour se sculpter. Ce qui a changé depuis Bourdieu, c'est l'intensité de cette discipline. Les applications qui comptent les calories. Les balances connectées. Les coachs nutritionnels. Les régimes cétogènes, paléo, sans gluten. Tout un arsenal technologique et idéologique qui demande du temps, de l'argent, de l'attention. Des ressources que tout le monde n'a pas. L'épreuve du restaurant J'ai déjeuné un jour dans un restaurant gastronomique. Deux étoiles, je crois. Ou trois. Je ne sais plus. On m'y avait invité. L'addition dépassait mon budget mensuel pour la nourriture. L'expérience était remarquable. Elle était aussi troublante. Troublante parce qu'elle révélait une vérité qu'on ne dit pas : cette connaissance du goût m'était offerte pour un soir, mais je n'aurais jamais les moyens de l'entretenir. Chaque assiette racontait une histoire — la provenance des produits, les techniques de cuisson, les accords subtils. Je hochais la tête. Je souriais. Et sous le plaisir, quelque chose me serrait la gorge. La violence symbolique n'était plus un concept. C'était une sensation physique. C'était mon corps qui comprenait qu'il n'était pas à sa place. Pas assez mince. Pas assez discipliné. Pas assez léger. Mon corps qui portait l'histoire de sa classe comme une condamnation. Ce qui me frappait le plus, c'était la légèreté des autres convives. Leur aisance. Leur façon de parler des plats comme si c'était naturel d'en parler ainsi. Leurs corps qui ne trahissaient aucune ambivalence, aucun vertige. Cette certitude tranquille d'être à leur place. La mémoire du corps Mon père ne savait pas comment donner son affection. Alors il donnait à manger. Trop. Beaucoup trop. Des plats lourds, riches, interminables. Je crois qu'il avait lui-même manqué de quelque chose, enfant. Je crois qu'il essayait de combler chez moi un vide qu'il portait en lui. La nourriture était son langage d'amour. Un langage défaillant, mais le seul qu'il possédait. J'ai grandi avec cette ambivalence : le dégoût de la nourriture et une attirance irrépressible. Oscillation permanente. Trop manger ou ne rien manger. Les deux pôles d'un même vertige. Plus tard, j'ai eu une compagne qui cuisinait admirablement. Elle était juive. Elle préparait des plats magnifiques, savoureux, généreux. Mais elle détestait se mettre à table. Elle me servait puis disparaissait. Ou bien elle restait là, debout, à me regarder manger avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Circé, j'ai pensé. La magicienne qui transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Cette nourriture qui m'engourdissait, qui installait cette torpeur dont je ne savais pas si elle était plaisir ou piège. Qui contrôlait qui dans cette cuisine ? Était-ce un don ou une assignation ? Quand la nourriture devient langage d'amour — que ce soit chez mon père ou chez cette compagne — pourquoi faut-il toujours qu'elle charrie aussi du pouvoir ? Et pourquoi ceux qui reçoivent portent-ils cette culpabilité, alors que ce sont peut-être ceux qui donnent qui sont prisonniers de leur propre geste ? Les échos de l'histoire Cette histoire n'est pas nouvelle. Simplement, elle change de costume à chaque époque. Au dix-huitième siècle, avant la Révolution, les aristocrates mangeaient du pain blanc. Le peuple mangeait du pain noir. Le pain blanc était un signe de distinction. Il fallait de la farine fine, des techniques raffinées, du temps. Le pain noir était grossier, rustique, ordinaire. Quand les révolutionnaires ont voulu imaginer une société égalitaire, ils ont parlé de pain. Le pain de l'égalité. Un pain pour tous. Au dix-neuvième siècle, pendant la révolution industrielle, les ouvriers mangeaient des pommes de terre et du pain. Les bourgeois mangeaient de la viande. Zola a écrit des pages entières sur la faim dans Germinal. La faim qui tenaille, qui obsède, qui rend fou. Face à cette faim, les banquets bourgeois, obscènes d'abondance. Au vingtième siècle, après la Seconde Guerre mondiale, on a cru que l'abondance résoudrait tout. La société de consommation promettait l'accès pour tous à la viande, aux produits laitiers, aux fruits exotiques. Pendant quelques décennies, les inégalités alimentaires ont semblé se réduire. Tout le monde pouvait manger à sa faim. Mais l'abondance a créé un nouveau problème. Quand tout le monde peut manger de la viande, la viande n'est plus un signe de distinction. Il faut inventer autre chose. Et ce quelque chose, c'est la minceur. C'est le bio. C'est le local. C'est l'orthorexie. C'est cette capacité à dire non à l'abondance. À se restreindre volontairement dans un monde d'excès. La distinction s'est déplacée. Elle ne se lit plus dans ce qu'on mange, mais dans ce qu'on refuse de manger. La liberté et ses entraves On parle beaucoup de liberté de choix. Les discours publics sur l'obésité insistent sur la responsabilité individuelle. Mangez mieux. Bougez plus. Prenez soin de vous. Comme si c'était simple. Comme si c'était juste une question de volonté. Mais quelle liberté pour quelqu'un qui travaille douze heures par jour, rentre épuisé, n'a qu'un Lidl dans son quartier et pas de marché bio ? Quelle liberté pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner parce que personne ne lui a appris, parce que dans sa famille on a toujours mangé du tout-prêt ? Qui n'a pas le temps de faire du meal prep le dimanche. Qui n'a pas les moyens d'acheter du saumon bio à trente euros le kilo. Qui mange ce qui est rapide, accessible, bon marché. Et ce qui est bon marché, dans notre système alimentaire industriel, c'est précisément ce qui rend gros. Je pense à cette phrase que j'ai lue quelque part : « La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est de pouvoir vouloir ce qu'on fait. » Les gens qui remplissent leurs caddies de produits transformés, est-ce qu'ils veulent vraiment ces produits ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas d'autre option, pas d'autre imaginaire possible ? Le système alimentaire contemporain crée des corps différenciés. Des corps minces et disciplinés d'un côté. Des corps gros et indisciplinés de l'autre. Et ces corps portent la marque de leur classe sociale aussi sûrement qu'un blason au Moyen Âge. On ne prête qu'aux riches. Et les riches se paient le luxe suprême : la légèreté. Conclusion : L'imaginaire de la table comme champ de bataille L'alimentation n'a jamais été qu'une question de calories. Elle a toujours été un langage, un système de signes, un théâtre où se jouent les rapports de pouvoir. Ce qui rend notre époque particulière, c'est la sophistication de ce langage. Nous avons transformé l'acte de manger en une discipline quasi-mystique, empruntant aux traditions religieuses leur vocabulaire de pureté et de contrôle tout en l'habillant du costume de la science. L'index glycémique remplace le rituel, le coach nutritionnel remplace le confesseur, mais la structure demeure : certains corps sont marqués comme purs, d'autres comme impurs. Cette histoire s'inscrit dans un imaginaire plus vaste que nous explorons dans cette rubrique : celui des hiérarchies invisibles qui structurent nos sociétés. Comme le golem qui s'anime par les lettres gravées sur son front, nos corps sont modelés par les mots qu'on y inscrit — « sain », « équilibré », « discipliné » d'un côté ; « incontrôlé », « négligent », « indiscipliné » de l'autre. La vraie question n'est pas : que devrait-on manger ? Mais plutôt : qui décide de ce que signifie bien manger ? Et surtout : pourquoi certains ont-ils le privilège de choisir leur propre ascèse, tandis que d'autres subissent celle que leur impose leur condition ? Dans la forêt sombre de nos imaginaires contemporains, l'alimentation est devenue l'un des derniers territoires où se négocient les frontières entre classes. Après avoir épuisé les autres marqueurs — l'accent, le vêtement, le lieu de résidence —, nous avons fait du corps lui-même le blason ultime. Les blasons peuvent être défigurés. Les imaginaires peuvent être récrits. Mais comment commence-t-on à défaire ce qui s'est inscrit si profondément dans nos corps, dans nos gestes quotidiens, dans la façon dont nous offrons et refusons la nourriture ? Et si l'histoire qu'on se raconte sur la table était justement celle qu'on ne peut pas changer seul — celle qui se change seulement quand on cesse de manger dans des mondes séparés ? Encadré — Le triangle de la distinction alimentaire Trois pôles structurent l'imaginaire alimentaire contemporain : Pureté : bio, local, sans additifs, « clean eating » — le fantasme d'une alimentation non contaminée par l'industrie. Performance : macronutriments, nutrition périodisée, optimisation cognitive — le corps comme machine à optimiser. Ascèse : jeûne intermittent, restrictions volontaires, capacité à dire non — la maîtrise de soi comme capital symbolique. Ces trois dimensions se recoupent dans les pratiques des classes supérieures, créant un système de signes qui fonctionne comme langage de distinction. Encadré — L'inversion historique Période Signe de richesse Signe de pauvreté Avant XXe Corpulence, viande, pain blanc Maigreur, légumes, pain noir Après XXe Minceur, légumes, aliments « purs » Corpulence, viande transformée, produits industriels Ce renversement n'est pas un progrès moral mais un déplacement des frontières symboliques. Lexique réutilisable Distinction alimentaire : processus par lequel les choix alimentaires deviennent des marqueurs de classe sociale (Bourdieu). Nutrition périodisée : adaptation de l'alimentation en fonction des besoins variables (concept emprunté aux athlètes, transposé aux dirigeants). Orthorexie : obsession pathologique pour une alimentation « saine » ; forme extrême du contrôle alimentaire. Cuisine fonctionnelle : approche de l'alimentation centrée sur la performance cognitive et physique plutôt que sur le plaisir. Sécularisation de l'ascèse : transformation des pratiques religieuses de contrôle du corps (jeûne, restrictions) en pratiques laïques et scientifiques. Sources citées BOURDIEU, Pierre. La Distinction : Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979. BRILLAT-SAVARIN, Jean Anthelme. Physiologie du goût, 1825. SPENDLOVE, Jessica. « Fuelling Excellence : Nutrition Secrets from Elite Athletes for Corporate Leaders », jessicaspendlove.com, 2024. REUBEN, Mikaela. Interview, The Globe and Mail, « For chef Mikaela Reuben, cooking for Hollywood stars and athletes comes with a side of adventure », juin 2025. « 10 Worst Foods for Brain Health », Eskag Sanjeevani Hospitals, 2025. « 7 Foods Neurologists Warn Damage Brain Health », BuzzFeed/HuffPost, décembre 2025. BEBE, Pauline (rabbin). « Dans le judaïsme, la nourriture est spirituelle », La Croix, juillet 2015. FEUILLEBOIS-PIERUNEK, Eve. « La maîtrise du corps d'après les manuels de soufisme (Xe-XIVe siècles) », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2006. ATKINS, Robert. Dr. Atkins' Diet Revolution, 1972. MONTIGNAC, Michel. Je mange donc je maigris, Flammarion, 1987. SEIGNALET, Jean. L'Alimentation ou la troisième médecine, éditions François-Xavier de Guibert, 1996. Note d'usage Ce texte s'inscrit dans la lignée des essais sur l'imaginaire contemporain explorés dans cette rubrique. Comme pour l'écophagie ou la science-fiction indienne, il s'agit de montrer comment nos mythes modernes (ici, la « santé parfaite ») reproduisent et amplifient les structures de pouvoir existantes. Illustration "Supermarket Lady" de Duane Hanson (1969)|couper{180}