Joan doit mourir

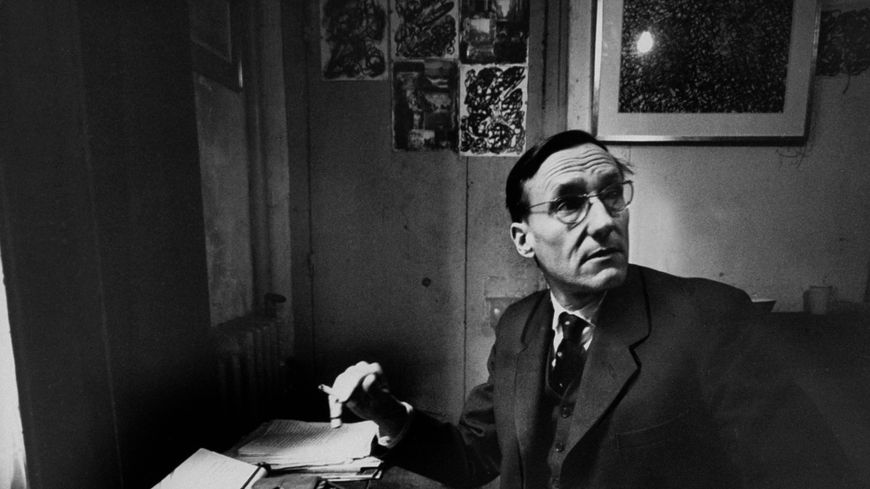

Mexico, septembre 1951. La chaleur qui colle aux murs, cette putain de chaleur mexicaine qui rend tout possible. Joan est là, assise sur une chaise, un verre à la main. Elle sourit. William tient son flingue. Ils sont bourrés, comme d’hab. Comme tous les jours depuis des mois. L’alcool, c’est leur truc à eux. Joan a arrêté l’héroïne, elle se défonce au Benzédrine. William continue les deux.

Ils jouent à Guillaume Tell. Un jeu de bourgeois défoncés qui se croient immortels. Joan pose un verre sur sa tête. William vise. Le coup part. La balle traverse le crâne de Joan. Elle s’effondre. Pas de sang, pas de cri. Juste le bruit mat d’un corps qui tombe.

C’est con comme la mort arrive. Un instant tu joues, l’instant d’après t’es un meurtrier. William regarde le corps de Joan. Cette femme brillante qui lisait Kafka et discutait philosophie. Cette nana qui l’a sorti de taule quand il était accro. Cette mère qui vient de laisser leur gosse orphelin.

Retour en arrière. New York, 1944. L’appartement qu’ils partagent avec Kerouac et sa femme. Joan est déjà mariée, lui aussi. Mais ils s’en branlent. Ils se reconnaissent. Deux intellos paumés qui cherchent autre chose. La came arrive. L’héroïne pour lui, les amphés pour elle. Les flics qui débarquent. La fuite au Texas.

Le mariage en 46. Pas par amour, par nécessité. Pour que ce soit plus simple avec les flics, avec la famille, avec la société de merde. Le gosse qui naît en 47. William Junior. Un nom qui pèse déjà trop lourd.

La fuite encore. William se barre au Mexique. Les flics mexicains sont plus compréhensifs quand tu as du fric. Quelques semaines en prison, une caution, et te voilà libre. L’exil commence.

C’est là que l’écriture arrive vraiment. Comme si la mort de Joan avait ouvert quelque chose. La culpabilité qui se transforme en mots. Les premiers textes de Junkie . L’histoire d’un mec qui se défonce pour oublier qu’il a buté sa femme.

Joan devient un fantôme qui hante ses textes. Dans Le Festin Nu , elle est partout et nulle part. Dans les corps qui se tordent, dans la violence qui explose, dans cette façon de déchirer le réel en morceaux.

Plus tard, Burroughs dira que la mort de Joan a fait de lui un écrivain. Que ce meurtre a été son "pacte avec les forces obscures". Comme si fallait toujours qu’une femme crève pour qu’un mec devienne artiste.

La vérité, c’est que Joan était plus douée que lui. Plus intelligente, plus vive. Elle aurait pu écrire des trucs qui auraient tout déchiré. Mais elle est morte à 28 ans, avec une balle dans la tête, pendant que son mec jouait les cow-boys défoncés.

La vérité, c’est que cette mort n’était pas un accident. Pas vraiment. Quand tu pointes un flingue sur quelqu’un, même pour jouer, t’as déjà décidé quelque part que sa vie vaut moins que ton trip du moment.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais non. Burroughs devient une légende. Le junkie qui a tué sa femme devient le génie qui réinvente la littérature. Le cut-up, les délires paranoïaques, la révolution du langage. Tout ça né d’une balle perdue dans un appart miteux de Mexico.

Joan, elle, reste un footnote dans l’histoire de la Beat Generation. Une victime collatérale du génie masculin. Une femme morte trop tôt, comme il y en a tant dans l’histoire de l’art.

Mais son fantôme continue de hanter les pages. Dans chaque mot découpé, dans chaque phrase disloquée, il y a l’écho de ce coup de feu qui a tout changé. La littérature comme une longue tentative de réparer l’irréparable. De donner un sens à ce qui n’en aura jamais.

Vous avez aimé cet article ? Soutenez Le Dibbouk en m'offrant un café.

Did you enjoy this article? Support the project by buying me a coffee.

Pour continuer

fictions

The Margin Scribe

french version Sému dipped his reed pen in the ink of the Tagus. That was what they called the mixture of lampblack and muddy water that the preparers drew from the river before dawn, when the silt still carried sediments from before the Erasure. The ink smelled of earth and metal. Some copyists claimed to detect a third scent, older, that they couldn't name. Light had not yet reached his desk. Between the white columns of the synagogue, the air was cold and the silence so dense you could hear the scrape of reed pens on neighboring lecterns before the day revealed them. Santa María la Blanca had never been a scriptorium. It had been a synagogue, then a church, then ruin, then refuge. Now it was where the remnants of the world were copied. The horseshoe arches repeated their curve from column to column like a sentence searching for itself, never finding its period. Beside his inkwell, a splinter of wood no larger than a palm. Someone had painted a face on it, long ago. Someone else had tried to scratch it away. The face remained. Neither fully present nor fully erased. Sému placed his pen at the edge of the source text. A fragment of Kafka—or of what was believed to be Kafka. No one knew for sure anymore. The printed paper crumbled at the folds, and entire lines had vanished, taking pieces of sentences with them the way a river takes its banks. It described a machine that engraved words into human skin. Sému possessed neither the beginning nor the end. Only the middle—the apparatus, the moment the needle pierced, the condemned man deciphering his sentence with his body. Each morning, Sému felt as though he were carrying water in his hands. He began to trace. The first word came without effort. The second, too. His hand knew. It had learned not to hesitate, to flow into the furrow of letters like the Tagus into its gorges. Sému loved this moment when thought receded and the body worked alone—the wrist, the breath, the rhythm of the reed on taut skin. He disappeared. He became passage. It was in the middle of the third line that he saw it. In the margin of the page he had copied the day before, a mark. Three thin strokes, slightly curved, corresponding to no letter in the alphabet he used. The ink was the same. The thickness of the stroke was the same. It was his handwriting. But they were not his words. He scratched the mark with his nail. The ink resisted, as if it had had time to sink deeper than the other letters. He scratched harder. The parchment frayed, but the mark remained, a pale ghost beneath the scraped surface. Sému looked around him. The copyists worked, heads bowed, in the oblique light beginning to descend from the high windows. No one looked up. The rule of the scriptorium was simple : each to his own desk, each to his own text, each to his own silence. You did not look at another's work. You did not comment. You copied. He returned to his Kafka. The machine engraved its sentence into the condemned man's flesh. Sému traced the words one by one, but something had shifted. His hand faltered. As if the reed were seeking the margins, drawn to the edges of the page by a horizontal pull he did not understand. At noon, the bell rang. The copyists set down their pens. Sému did not move. He waited until the hall emptied, then rose and did what he had never done : he went to look at the others' desks. The first—Dara's, a silent woman copying fragments of medical texts—was immaculate. Blank margins. No stray marks. The second—that of a young copyist whose name he did not know—likewise. Clean. The third desk belonged to Itzak, an old man who had worked at the scriptorium since its founding. He was copying a treatise on astronomy, two-thirds of it missing. Sému leaned over the previous day's pages. In the margin of the third sheet, a mark. Not the same as his own. More angular, tighter. But traced with the same ink of the Tagus, the same thickness. And plainly, the mark bore the same involuntary character—it did not extend any word, corrected nothing, annotated nothing. It was there like a stone in the middle of a path. Sému felt cold rise from his feet to the nape of his neck. He returned to his desk. He took the day's page and Itzak's, laid them side by side. His mark on the left. Itzak's on the right. Two different marks. But when he looked at them together, letting his eyes soften as if regarding a distant landscape, the two marks seemed to orient toward each other. Like two halves of a word cut in two. He heard a step behind him and slid Itzak's page back into place. Too quickly. The parchment slipped and fell. When he picked it up, his fingers touched the ink of the marginal mark. It was warm. That evening, Sému walked home through the alleys of the eastern quarter. The path sloped between walls of ocher stone where ivy vied with dead cables. Children played with polished shards of glass they called eyes—the remains of broken screens, worn smooth and opaque as river stones by the Tagus. They traded them by color. Blue was worth more. No one knew why. Their apartment occupied two rooms above an old garage whose iron shutter had been melted down for tools. Mara sat by the window, a sewing basket on her lap. She had been mending the same trousers for three days. Or perhaps she was mending nothing. Perhaps she watched the street, holding a needle to give herself countenance. Sému set down his bag. "The roof leaked again last night," Mara said, not looking up. "I'll see to it tomorrow." "You said that last week." He didn't answer. He sat on the stool by the door. Between them, the table. On the table, bread, a bowl of oil, two chipped plates. The space between the two plates was the exact territory of what they no longer said to each other. He wanted to tell her about the marks in the margins. The words rose to his throat and stopped there, like water in a siphon. How do you explain to someone wrestling with a leaking roof that your hand writes things you haven't thought ? That the ink was warm beneath your fingers ? That two marks separated by three desks reached for each other like halves of a word ? Mara mended. Sému ate. The silence between them was not the silence of the scriptorium—dense, fertile, full of reed pens. It was a dry silence. A silence of a roof that leaks and is not repaired. That night, Sému did not sleep. He thought of the marks. He thought of Kafka's machine engraving words into flesh. He thought of what old Master Itzak had said to him one day, months earlier, in passing, as one says something unimportant : Letters are not signs, Sému. They are scars. Someone cried out, long ago. The cry left a mark. We call it Aleph. Sému turned toward Mara. She slept, her back to him. Her breathing was slow and steady. On the nape of her neck, a strand of black hair formed a curve that resembled—he blinked—resembled what ? Nothing. A strand of hair on a nape. Not everything was a sign. Not everything was margin. Or perhaps it was. The next day, there were three new marks in his margins. And five in Itzak's. And two—this was new—in Dara's. Sému did not scrape them away. Esdras came on a Tuesday. No one had announced him. He entered through the southern door, the one no one had used since the lintel cracked. He pushed it open as if he knew the building better than those who worked there daily. Perhaps he did. It was said Esdras had helped found the scriptorium thirty years earlier, when the first survivors understood they must save the texts or lose the world's memory. It was also said he had left Toledo to travel to other scriptoria—Lisbon, Lyon, Tübingen—and that he returned when something was wrong. He wore a coat of tanned leather, worn at the elbows but clean. His hands were large, his fingers long and stained with ancient ink, embedded in the skin like unintended tattoos. A former copyist. His eyes were the detail you remembered : clear, very clear, a gray that seemed bleached by decades of reading. He crossed the hall without looking at anyone. The copyists felt his passage as one feels a shift in air pressure. Reed pens faltered for a second on parchment, then resumed. Esdras stopped before Itzak's desk. The old man raised his head. Something passed between them—not a word, not a greeting, something older. Esdras took the day's page. He studied it at length. Then he turned it over and examined the margins. His face did not change. But his fingers tightened on the edge of the parchment. He set the page down and continued his walk. Desk after desk. He did not look at the copied texts. He looked at the margins. When he reached Sému, he did not take the page. He stood, silent, his eyes fixed on the splinter of wood beside the inkwell. The half-scraped face. "Where did you find that ?" His voice was low, precise, neither warm nor cold. A reed pen's voice. "In the rubble of the eastern quarter." "Do you know what it is ?" "A piece of painted wood." Esdras gave a brief smile. Not a mocking smile. A smile of recognition—like a chess player seeing an opponent open with an unexpected move. "It is a face someone tried to erase. And that remained. You find that beautiful, don't you." It was not a question. Sému did not answer. Esdras took the previous day's page. He raised it to his bleached eyes. He looked at the margin. The mark. The three curved strokes Sému had not traced—or had traced without willing it. "How long ?" "A week. Perhaps more. I don't know." "You don't know, or you didn't want to see ?" He set the page down. "Come see me this evening. After the bell. I will be in the cistern." He moved away. Sému looked at his hands. The ink dried on his fingers. For the first time, he noticed the stains formed a pattern he had not chosen. The cistern was the belly of the scriptorium. A water reservoir built by the Arabs a thousand years before, emptied by centuries, converted into a strongroom for source texts. The air was cool and still. Salvaged iron shelves lined the brick walls. On each shelf, stacks of printed paper, notebooks, fragments hastily bound with twine and leather. What remained of the world's library. Esdras sat at a stone table in the center of the room. Before him, a dozen pages spread in a fan. Sému recognized his own. And Itzak's. And Dara's. "Sit." Sému sat. The oil lamp cast their shadows on the walls. Esdras's shadow was larger than him. Sému's trembled. "Look," said Esdras. He arranged the pages in a precise order. The margins faced one another. The involuntary marks of Sému, those of Itzak, those of Dara, aligned side by side. Sému saw what he had sensed without daring to articulate. The marks did not merely answer each other. They formed a sequence. A mark of Sému's called to Itzak's, which called to Dara's, which referred back to another mark of Sému's. A circular sentence, written by three hands that had not concerted. "Do you see ?" said Esdras. "Yes." "Do you know what it is ?" "No." "I do." Esdras rose. He retrieved a page from a shelf at the far end. Very old. The paper was yellow and brittle. Mechanical printing, from before the Erasure. "This text was found in Lyon twelve years ago. A fragment of a linguistic study. The author sought to demonstrate that handwriting produces neuromotor residues—micro-movements of the hand that escape conscious control and leave traces in the margins, between lines, beneath letters. Traces invisible to the naked eye in a single text, but visible when you compare dozens of pages copied by different hands." He placed the page on the table. "The author called it the involuntary graphosphere. A layer of subterranean language, produced by the bodies of copyists without their knowledge. Like a collective dream printed in ink." Sému looked at the aligned margins. The circular sentence of the three copyists. The collective dream. "It's beautiful," he said. "It's dangerous," said Esdras. The word fell into the silence of the cistern like a stone into a well. "Dangerous ?" Esdras sat again. He clasped his hands—those large hands stained with ancient ink—and spoke slowly, like a man who has long considered what he is about to say. "Sému, I founded this scriptorium. I traveled through six countries to understand how to save what could be saved. I saw entire libraries reduced to three pages. I saw copyists driven mad by copying texts they did not understand. I saw the Erasure up close—not as you did, who were born after, but close, with the smell of burning servers and the silence falling over cities like snow. And do you know what I understood ?" "No." "That the Erasure was no accident. Language itself had saturated. Too many words. Too much noise. Too many texts saying everything and its opposite. Machines amplified the chaos—they generated billions of sentences per second, grammatically correct and semantically hollow, and no one could distinguish signal from noise. The world drowned in its own language. The Erasure was a drowning." He gestured at the margins. "And this is the beginning of a new drowning. These involuntary marks, this graphosphere, these unconscious residues—it is the same process. Uncontrolled language proliferating. The margin invading the text. Noise drowning signal. If we let it happen, in ten years the margins will have devoured the pages. Copyists will no longer know what they wrote deliberately from what their hand added without them. The Kafka you copy will be contaminated by sentences Kafka never wrote. And no one will know what is Kafka's and what is the dream of your fingers." He paused. "I came to scrape the margins, Sému. All of them. On every page. And henceforth, each copyist will be inspected at the end of the day. The margins must be blank. It is the only way to preserve what remains of the signal." Sému was silent for a long moment. The lamp flame wavered. On the wall, his shadow and Esdras's overlapped at times, like two letters forming a ligature. "You may be right," said Sému. "Margins are noise. The unconscious is chaos. But tell me this, Esdras. The Kafka I am copying—the one about a machine that engraves words into men's skin—that text, when Kafka wrote it, did he know exactly what he was doing ? Was every word controlled, calculated, deliberate ?" "Kafka was a writer. Not a copyist. It is not the same." "Is it not ? Is a writer not someone whose hand moves faster than thought ? Whose fingers find words the mind did not foresee ? If you scrape the margins, Esdras, you scrape the very process that produced the text you claim to protect. Kafka is made of margins. Every living text is made of margins." Esdras regarded him. His bleached eyes did not blink. "A pretty argument, Sému. But it is the argument of a scribe, not a guardian. My work is not to understand language. My work is to transmit it intact. And intact means without addition, without parasite, without dream. Dream is a luxury we can no longer afford." He stood. "Tomorrow morning, I begin with your pages." He left. Sému remained alone in the cistern, surrounded by what remained of the world's library. He picked up the page where the three margins formed their circular sentence. He looked at it a long time. Then he did something he had never done. He read the margin aloud. The sound of his own voice in the empty cistern startled him. The words belonged to no language he knew. But they had a rhythm. A cadence. Like a heart beating inside a wall. The scraping began the next day at dawn. Esdras worked himself. He did not delegate. He had brought his own tools—a curved-blade scraper, very fine, of the type used by bookbinders before the Erasure. He sat at Sému's desk and took the first page. The copyists watched in silence. No one protested. No one ever protests when authority is exercised with competence and calm. And Esdras was calm. His gestures were precise. The blade slid across the parchment and the marginal marks vanished under a fine dust of ink that settled on the table like ash. Sému watched from the southern entrance. His hands were in his pockets. In his right pocket, the page with the three circular margins. He had taken it from the cistern during the night. The one page Esdras would not find. Esdras scraped the second page. Then the third. Each time, the mark resisted for an instant—the blade had to pass twice, three times—then yielded. A hard, clean circle of white where the mark had been. Mute. At the fifth page, Esdras stopped. His right hand trembled. Not much. A barely visible tremor, a vibration of the wrist that only a copyist would notice. Sému noticed it. Esdras looked at his hand as one looks at a tool that malfunctions. He set down the scraper. He flexed his fingers. Picked up the scraper again. Continued. At the eighth page, the tremor had reached his forearm. At the twelfth, Esdras set down the scraper and rose. He went to wash his hands in the stone basin near the entrance. The water reddened slightly—the ink of the Tagus, dissolving, returned to its river color. He returned, hands wet, and resumed. At the fifteenth page, Sému saw something no one else saw. On the sixteenth page—the one Esdras had not yet touched—a new mark had just appeared in the margin. The ink was fresh. It gleamed in the oblique light. It was not Sému's handwriting. Nor Itzak's. Nor Dara's. It was Esdras's. Esdras took the sixteenth page. He saw the mark. He recognized his own hand. His face did not change—he had too much composure for that—but his bleached eyes fixed on the margin with an intensity Sému had never seen. The intensity of a man looking at a crack in the wall of his own house. He scraped the mark. His own marginal trace. His own involuntary mark. The blade passed once, twice, three times. The mark paled but did not entirely disappear. A shadow remained, like the face on the splinter of wood. Esdras set down the scraper. He remained motionless for a long time. The whole hall held its breath without knowing it. Then he did something unexpected. He took Sému's reed pen, dipped it in the ink of the Tagus, and brought the point to the margin. His hand still trembled. He traced nothing. He held the pen suspended above the parchment, a hair's breadth from the surface, for what seemed an eternity. The ink formed a drop at the tip. The drop swelled. It fell. It fell into the margin and drew, in its fall, a shape no one had decided. Neither Esdras. Nor Sému. Neither the hand. Nor the thought. A shape born of gravity and the ink of the Tagus and the tremor of a man who had just understood that language obeys no one. Esdras looked at the blot. Sému saw his lips move. He spoke no audible word. But Sému, who had spent his life reading signs, read on his lips a sentence he understood only much later : I am the margin. Esdras rose. He left the scraper on the desk. He crossed the hall without looking at anyone and exited through the southern door, the one with the cracked lintel, the one through which he had entered. He did not close it. The light from outside entered the scriptorium like an unfinished sentence. Sému did not follow him. He remained standing between the white columns. The copyists, one by one, took up their reed pens. The sound returned—the soft friction of ink on parchment, the breath of bodies at work. Itzak did not raise his head. Nor did Dara. The scriptorium continued. It would continue. Sému sat at his desk. The page with the three circular margins was still in his pocket. He took it out and placed it beside the Kafka. The machine engraved words into the condemned man's skin. The margins engraved words into the skin of the text. The condemned man ended by reading his sentence with his body. Sému ended by reading the margins with his hands. He dipped the reed and resumed copying. His hand did not tremble. It did not falter. But in the margins, he knew, something would continue to write itself—something older than him, older than Kafka, older than the white columns of the synagogue. A cry become scar become letter become cry once more. That evening, he did not take his usual path. Instead of descending through the alleys of the eastern quarter, he followed the Tagus. The river was low. On the bank, hard drives polished by the current gleamed like black pebbles in the fading light. A child gathered them, stacked them, built a tower that would not stand. It fell. He rebuilt it. It fell. He rebuilt it. Sému stopped before the bridge of San Martín. The arches spanned the Tagus like letters spanning the void between words. He thought of Esdras. Of his trembling hand. Of the drop of ink falling into the margin. Of those three silent words : I am the margin. If even Esdras—the guardian, the scraper, the purifier—was traversed by the involuntary, then no one was exempt. Language did not ask permission. It passed. Through the hands of copyists, through the dreams of sleepers, through ink stains and cracks in walls and strands of hair on the nape of sleeping women. He went home. Mara was at the window. The same sewing basket. The same needle. The roof had leaked again—a dark patch spread beneath the table, between the two chipped plates. Sému sat across from her. Usually, he ate in silence, thought of the scriptorium, and fell asleep with letters behind his eyelids. Usually, the space between the two plates was a dead margin. That evening, he said : "Mara." She looked up. He searched for words. They did not come. Not the words of the scriptorium, not scholarly language, not the diction of the cistern and ancient texts. Those were useless here. He sought other words—smaller, more ordinary, more damaged. Words with leaks, like the roof. "I don't know how to fix the roof," he said. "I don't know how to fix much. But something is happening at the scriptorium. Something I don't understand. My hand writes things I didn't decide. And I think—I think it matters. I think language is trying to say something through us. Something larger. But I don't know what." Mara looked at him. In her eyes, something stirred. Not understanding—he was not asking her to understand. Something simpler. Presence. The gentle astonishment of someone hearing a voice they had forgotten. "Go on," she said. That was all. One word. But that word opened between them a space Sému had not felt in years. Not the dead space between the two plates. A living space. A habitable margin. He spoke. At length. Poorly. Correcting himself, hesitating, seeking imperfect images for things that had no name. She listened. She did not understand everything. She was not meant to understand everything. But she was there, and her eyes did not leave his, and at times she asked a short question—how do you know ? or does it frighten you ?—and these questions were like the marks in the margins : small, lateral, involuntarily right. When he fell silent, the patch beneath the table had dried. Or perhaps not. He did not check. Mara rose. She placed her hand on the nape of Sému's neck—the strand of black hair brushed her fingers—and said : "Tomorrow, show me." The next day, Sému arrived at the scriptorium before dawn. He lit the lamp on his desk. The light touched the white columns and the horseshoe arches and the stacked pages and the small splinter of wood with its half-scraped face. Esdras's scraper was still on the desk, where he had left it. The curved blade gleamed. Beside it, the scraped pages—margins rendered virgin, white, silent. And the pages he had not had time to scrape—margins still inhabited. Sému took a blank page. He placed it beside the Kafka. He dipped the reed in the ink of the Tagus. And he did not copy. For the first time, he wrote. Not in the text. In the margin. Deliberately. In full awareness. One mark, then another. Not words—not yet. Forms. Curves that resembled the arches of the synagogue, the loops of the Tagus, the strand of hair on Mara's nape. Forms halfway between involuntary and willed, between cry and scar, between sound and letter. He did not know what he was writing. But he knew that someone, one day, would read it. As he had read the margins of Itzak and Dara. As someone, a thousand years ago, had painted a face on a splinter of wood knowing another would try to erase it and a third would find it in the rubble and place it on his desk beside his inkwell. Light rose. The copyists arrived one by one. Itzak sat. Dara sat. The scriptorium resumed its breath. On the final page of the Kafka—the one that stopped mid-sentence because the following pages had been lost in the Erasure—an annotation appeared in the margin. Sému had not written it. No copyist had written it. The ink was warm. It was a word. One word. In a language Sému did not know but recognized, as one recognizes a face seen in a dream. He did not scrape it away. Outside, the Tagus flowed between its stone gorges. A child stacked hard drives on the bank. The tower held. Not long. But it held.|couper{180}

fictions

The Shadows of Lisbon : Meeting Fernando Pessoa

french version I don't remember where I met him. Not at A Brasileira, that much I know. Perhaps a side street in Mártires, perhaps a smoke-filled room near Sacramentos. Places blur when someone has come to matter. Time too. Were we twenty, thirty, forty ? I can't retrieve the label. I know only that Fernando took his place in my life as if it had been waiting for him, and that I followed him, with my scribbler's air, convinced that melancholy was a kind of passage. Lisbon I see again in steep slopes, in jasmine trailing through the evenings, and in that slightly sour white wine that kept us company. We walked a great deal. Long stretches without speaking, except to decide on a glass, a counter, a patch of shade when the light grew too hard. Fernando worked at the port : translations for freight forwarders, nothing glorious, but he held to it with a kind of poor elegance. Dark hat, cheap glasses, thin mustache, elbows worn shiny with use. He arrived in late afternoon, measured steps, as if not wanting to disturb the pavement. He had that slight smile that never quite opens. His gravity sometimes made me laugh inwardly, it seemed so mismatched with the life shouting around us, but I held back ; then we'd go drink, and watch the neighborhood stir without joining in. He spoke little. When he let slip the name of some unknown city, it was like a match in the dark. One day I understood he'd grown up in Durban, because of his clean English, without accent, and a way of pronouncing certain words as if they came back to him from far off. He carried a constant melancholy, not the spectacular kind : something that veiled his gaze behind the lenses, even when he simply seemed tired. Always discreet, always exact. He wrote, of course. Otherwise, what was the point of such fidelity ? On evenings when we'd gone too far already, he'd read me his poems first in Portuguese, for the music, then translate in his way, half French, half English, searching for the exact point. I understood the language poorly, but I heard the material : the dry consonants, the wet vowels, the line held without emphasis, spoken in an almost cold voice. I still hear him sometimes, long after, in his hesitant French : "To sail is precious, to live is not precious."|couper{180}

fictions

L’intention dans la profondeur

On l'appelait Théophane, mais ce n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, sa mère le lui avait donné en géorgien, dans une langue que Constantinople ne parlait pas. Il l'avait perdu quelque part entre le port et l'atelier, entre son arrivée à neuf ans sur un bateau de marchands et son premier jour comme apprenti chez Kosmas l'iconographe. Kosmas lui avait dit : ici tu t'appelles Théophane, celui qui montre Dieu. Et Théophane avait appris à montrer Dieu. Vingt ans de pigments broyés à l'aube. Vingt ans de jaune d'œuf mêlé à la poussière d'or. Vingt ans de visages — le Christ Pantocrator aux yeux qui vous suivent quel que soit l'angle, la Théotokos dont le bleu du manteau exigeait trois couches de lapis-lazuli, les saints aux regards fixes qui ne cillaient jamais parce que ciller c'est douter et qu'un saint ne doute pas. Théophane connaissait chaque visage comme on connaît celui de ses enfants. Il en avait peint des centaines. Sur bois de tilleul pour les icônes portatives. Sur plâtre frais pour les murs des églises. Sur les tesselles d'or des mosaïques quand Kosmas, devenu vieux, lui avait confié les commandes de Sainte-Sophie. Théophane avait les mains d'un peintre — des mains abîmées, crevassées, teintes en permanence. Le bleu du lapis sous les ongles de la main gauche. L'ocre de la terre de Cappadoce dans les lignes de la paume droite. Kosmas disait : un iconographe ne peint pas avec ses mains, il peint avec ses yeux. C'était faux. Théophane peignait avec ses mains. Ses yeux ne faisaient que suivre. Le 7 janvier 730, l'édit impérial fut lu sur le forum de Constantin. Un soldat monta sur le socle de la colonne de porphyre et déroula le parchemin. Théophane était dans la foule, entre un poissonnier et une femme qui portait un enfant. Le soldat lut d'une voix plate, sans conviction ni hésitation — la voix d'un homme qui lit un texte sans le comprendre : Par ordre de Léon, basileus des Romains, égal aux apôtres, les images peintes ou sculptées représentant le Christ, la Théotokos et les saints sont déclarées contraires à la foi. Toute icône devra être remise aux autorités impériales pour destruction. Tout mur peint devra être recouvert de chaux. Toute mosaïque devra être démontée ou blanchie. Quiconque fabriquera, conservera ou vénérera une image sera jugé pour idolâtrie. La femme à côté de Théophane serra son enfant contre elle. Le poissonnier cracha par terre. Théophane ne bougea pas. Il regarda ses mains. Le bleu et l'ocre étaient toujours là, incrustés dans la peau. Il faudrait lui arracher les mains pour les effacer. Ils vinrent le chercher trois jours plus tard. Pas des soldats — des fonctionnaires. Deux hommes en tuniques grises qui portaient des tablettes de cire et parlaient un grec administratif, sans adjectifs. Ils connaissaient son nom, son atelier, la liste de ses commandes. Ils savaient qu'il avait peint la mosaïque de l'abside nord de Sainte-Sophie — un Christ de quatre mètres, tesselles d'or et de verre bleu, achevé deux ans plus tôt. Ils le savaient parce que c'était écrit sur leurs tablettes. Tout était écrit sur leurs tablettes. -- Théophane, iconographe de première classe, atelier du quartier des Blachernes. Vous êtes réquisitionné pour le programme de purification visuelle. Vous vous présenterez demain à Sainte-Sophie avec vos outils. Vous recevrez de la chaux et des instructions. -- Des instructions pour quoi ? -- Pour recouvrir les mosaïques que vous avez réalisées. Théophane les regarda. Le plus jeune des deux fonctionnaires évita son regard. L'autre, le plus vieux, soutint le sien avec l'indifférence polie de quelqu'un qui a déjà prononcé cette phrase cent fois. -- Vous êtes le mieux placé, ajouta le vieux fonctionnaire. Vous connaissez les surfaces. Vous savez où le plâtre adhère et où il faut gratter avant d'appliquer la chaux. L'empereur ne veut pas de travail bâclé. Les images doivent disparaître proprement. Proprement. Théophane entendit le mot et le mot resta en lui comme une écharde. Le lendemain, il entra dans Sainte-Sophie par la porte sud-ouest, celle des artisans. Il portait un seau de chaux, un pinceau à manche long, un grattoir. Les mêmes outils qu'il utilisait pour préparer les murs avant de peindre. Les mêmes gestes, inversés. La nef était vide. L'empereur avait fait évacuer l'église pour la durée des travaux. Pas de fidèles, pas de prêtres, pas de chants. Rien que l'espace immense sous la coupole et la lumière qui tombait des quarante fenêtres du tambour en colonnes obliques, dorées, presque solides. Et les visages. Ils étaient partout. Sur les murs, dans les absides, sous les arcs, entre les colonnes. Des centaines de visages qui regardaient Théophane depuis les mosaïques qu'il avait posées tesselle par tesselle, ou que Kosmas avait posées avant lui, ou que des maîtres inconnus avaient posées des siècles plus tôt. Le Christ Pantocrator dans la coupole. La Vierge dans l'abside. Les archanges sur les pendentifs. Les saints en procession le long de la nef. Des yeux immenses, bordés de noir, sur fond d'or. Théophane posa le seau de chaux. Il leva la tête vers le Christ de l'abside nord. Son Christ. Celui qu'il avait mis huit mois à composer — chaque tesselle choisie, taillée, placée avec une précision qui relevait moins de l'art que de la prière. Le visage le regardait. Les yeux étaient légèrement asymétriques — l'œil gauche un peu plus ouvert que le droit. Théophane se souvenait de ce choix. Kosmas lui avait enseigné : la symétrie parfaite est morte. Un visage vivant est toujours un peu déséquilibré. C'est dans l'asymétrie que le regard s'anime. Il trempa le pinceau dans la chaux. La chaux était épaisse, blanche, opaque. Elle sentait la pierre calcinée. Il leva le pinceau vers le mur. Sa main ne tremblait pas. Un iconographe a la main sûre. Vingt ans de pigments, vingt ans de traits fins sur des surfaces difficiles. La main savait. Elle avait toujours su. Le premier coup de pinceau recouvrit le bord gauche du visage. L'oreille du Christ disparut sous le blanc. Puis la joue. Puis le contour de la mâchoire. Théophane travaillait méthodiquement, de l'extérieur vers l'intérieur, comme on le lui avait appris pour la pose des tesselles — mais à l'envers. Il dé-composait le visage. Il le dé-créait. Quand il atteignit les yeux, il s'arrêta. Pas par émotion. Pas par piété. Par un réflexe de peintre. Les yeux étaient la dernière chose qu'on peignait sur une icône et devaient être la dernière chose qu'on effaçait. Kosmas disait : les yeux sont la porte. On ouvre en dernier, on ferme en dernier. Il recouvrit l'œil droit. Puis l'œil gauche — le plus ouvert, le vivant. La chaux engloutit le regard. Le mur devint blanc. Lisse. Muet. Théophane descendit de l'échafaudage. Il se lava les mains dans le seau d'eau. La chaux lui brûlait la peau. Il regarda le mur blanchi. Un rectangle pâle là où le Christ avait été. Autour, les autres mosaïques continuaient de regarder, intactes encore, en sursis. Il sortit de Sainte-Sophie. La lumière du dehors le frappa comme une gifle. Il revint le lendemain. Et le jour suivant. Et celui d'après. Mur par mur, abside par abside, les visages disparaissaient. Théophane les effaçait avec la même précision qu'il les avait peints. Les fonctionnaires en tuniques grises passaient chaque soir pour inspecter le travail. Ils cochaient des cases sur leurs tablettes de cire. Abside nord : effacée. Mur est : en cours. Pendentifs : programmés. L'effacement avait son administration, ses formulaires, sa logique. Le cinquième jour, Théophane arriva à l'aube et monta sur l'échafaudage pour attaquer le mur ouest. Il déboucha le seau de chaux. Il leva les yeux vers la surface qu'il devait blanchir. Et il vit. Sur le mur de l'abside nord — celui qu'il avait recouvert cinq jours plus tôt — quelque chose transparaissait sous la chaux. Une ombre. À peine visible. Un léger assombrissement de la surface blanche, comme une tache d'humidité. Mais ce n'était pas une tache d'humidité. C'était un contour. Le contour d'une joue. Théophane descendit de l'échafaudage. Il traversa la nef et se planta devant le mur blanchi. De près, l'ombre était plus nette. Les pigments de la mosaïque — l'ocre, le brun, le noir des contours — suintaient à travers la chaux. Lentement, comme du sang à travers un pansement. La couche blanche n'était pas assez épaisse, ou les pigments étaient trop profonds, ou la chaux n'avait pas adhéré correctement au plâtre sous-jacent. Ou autre chose. Théophane toucha le mur. La chaux était sèche. Les pigments n'auraient pas dû traverser une couche sèche. Il connaissait ses matériaux — vingt ans de métier. La chaux sèche est imperméable. Rien ne passe. Rien ne devrait passer. Il appliqua une deuxième couche. Épaisse, soigneuse. Il attendit qu'elle sèche. Il alla travailler sur le mur ouest. Quand il revint deux heures plus tard, l'ombre était revenue. Plus nette. On distinguait maintenant la courbe de la mâchoire et le début du cou. Le visage revenait. Théophane ne dit rien aux fonctionnaires. Il appliqua une troisième couche. Le lendemain, l'ombre du visage était de nouveau là, et à côté d'elle, une deuxième ombre apparaissait — l'oreille gauche, celle qu'il avait effacée en premier. Le visage se reconstituait dans l'ordre inverse de sa destruction. Comme si la mosaïque se souvenait de la séquence et la rejouait à l'envers. Il vérifia les autres murs. Le mur de la nef sud, blanchi trois jours plus tôt, montrait les premiers signes : des auréoles sombres, circulaires, là où se trouvaient les têtes des saints en procession. Le pendentif nord-est, blanchi la veille seulement, était encore blanc. Mais Théophane savait que ce n'était qu'une question de temps. Il s'assit sur les dalles froides de la nef. La lumière tombait des quarante fenêtres. Sainte-Sophie était silencieuse, blanche, aveugle — un crâne vidé de ses pensées. Mais sous le blanc, les pensées revenaient. Théophane pensa à Kosmas. À ce que le vieux maître lui avait dit un jour, dans l'atelier, en broyant du lapis-lazuli dans le mortier de porphyre : Quand tu poses un pigment sur un mur, Théophane, tu ne déposes pas de la couleur. Tu déposes une intention. Et une intention, ça ne s'efface pas avec de la chaux. La chaux recouvre la surface. L'intention est dans la profondeur. Théophane n'avait pas compris à l'époque. Il comprenait maintenant, assis sur les dalles, en regardant les fantômes de visages remonter à travers le blanc. Ce n'était pas de la chimie. Les pigments ne traversaient pas la chaux parce qu'ils étaient mal fixés ou parce que la couche était trop mince. Ils traversaient parce que ce qui les avait déposés — la main, le souffle, l'intention du peintre — était plus profond que la surface. Le visage n'était pas sur le mur. Il était dans le mur. Il avait pénétré la pierre pendant les siècles où des milliers de regards s'étaient posés sur lui, l'avaient prié, contemplé, aimé. Chaque regard avait enfoncé le visage un peu plus profondément dans la matière. La chaux ne pouvait recouvrir que la surface. Et le visage n'était plus à la surface depuis longtemps. Les fonctionnaires revinrent le soir. Le plus vieux vit les ombres sur le mur de l'abside nord. Son visage ne changea pas — les visages des fonctionnaires ne changeaient jamais — mais sa main hésita au-dessus de la tablette de cire. -- Qu'est-ce que c'est ? -- Les pigments remontent, dit Théophane. La chaux ne tient pas. -- Remettez une couche. -- J'en ai mis trois. Le fonctionnaire regarda le mur. L'ombre de la joue, de la mâchoire, du cou. L'œil n'était pas encore revenu. Mais le contour de l'orbite se devinait, comme une empreinte laissée dans la neige par un visage qui s'y serait posé. -- Grattez, dit le fonctionnaire. Grattez la mosaïque elle-même. Arrachez les tesselles. S'il ne reste que la pierre nue, il n'y aura plus rien à recouvrir. Théophane ne répondit pas. Le fonctionnaire cocha une case sur sa tablette. Abside nord : retraitement nécessaire. Il sortit. Théophane resta. La nuit tombait sur Sainte-Sophie. La lumière des quarante fenêtres s'éteignait une par une, comme des yeux qui se ferment. Dans la pénombre, les ombres sur les murs blanchis semblaient plus présentes. Elles n'avaient pas besoin de lumière. Elles avaient leur propre luminosité — faible, souterraine, comme la phosphorescence des choses mortes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Théophane monta sur l'échafaudage. Il prit le grattoir. La même lame courbe qui servait à préparer les surfaces. Il la posa contre le mur, à l'endroit de l'ombre. Il appuya. La première tesselle se détacha. Un petit carré d'or qui tomba dans sa main. Il était chaud. Il en détacha une deuxième. Chaude aussi. Puis une troisième. Il les aligna dans sa paume. Trois carrés d'or, arrachés au visage du Christ. Ils ne brillaient pas — il faisait trop sombre — mais ils irradiaient une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de la pierre. Il gratta encore. Les tesselles tombaient. Le visage se défaisait par morceaux. Ce n'était plus de l'effacement — c'était de l'arrachement. De la chaux au grattoir, du grattoir à la chair. Chaque couche de résistance franchie menait à une couche plus profonde. Sous les tesselles, le plâtre de pose. Sous le plâtre, la pierre. Et sur la pierre — Théophane arrêta son geste. Sur la pierre nue, là où il n'y avait jamais eu ni pigment ni tesselle ni plâtre, une marque. Gravée dans le calcaire. Pas peinte — gravée. Un trait. Un seul. Courbé comme le contour d'une paupière. Théophane toucha la marque. Elle était dans la pierre depuis toujours. Depuis avant la mosaïque, avant Kosmas, avant Sainte-Sophie, avant Constantinople peut-être. Quelqu'un — ou quelque chose — avait gravé dans la pierre le germe du visage que Théophane avait ensuite peint sans savoir qu'il suivait un tracé préexistant. Sa mosaïque n'avait pas créé le visage. Elle l'avait révélé. Comme un copiste qui croit écrire et qui ne fait que repasser sur une encre invisible. Ses mains tremblèrent. Pour la première fois en vingt ans de métier, ses mains tremblèrent. Non pas de fatigue ou de peur, mais de la même vibration que la pierre sous ses doigts — comme si la gravure transmettait son tremblement à la chair. Il descendit de l'échafaudage. Il s'assit dans la nef. Les tesselles d'or étaient toujours dans sa main. Il la referma. La chaleur monta le long de son bras. Il ne gratta plus. Le lendemain, quand les fonctionnaires revinrent, le mur de l'abside nord était tel qu'ils l'avaient laissé — partiellement arraché, tesselles manquantes, plâtre à nu. Le fonctionnaire le plus vieux demanda pourquoi le travail n'avait pas avancé. -- Parce qu'il y a quelque chose sous les tesselles, dit Théophane. -- Quoi ? -- Un visage. -- Le visage de la mosaïque. C'est normal. C'est ce que vous devez enlever. -- Non. Un autre visage. Plus ancien. Dans la pierre elle-même. Le fonctionnaire le regarda comme on regarde un homme qui commence à perdre la raison. Il monta sur l'échafaudage, examina la pierre nue, ne vit rien — ou refusa de voir — et redescendit. -- Continuez le grattage, Théophane. Si la pierre pose problème, nous la recouvrirons de mortier. Du mortier sur de la pierre, il n'y a pas de pigment qui traverse le mortier. Théophane les regarda sortir. Puis il fit ce qu'il n'avait jamais fait. Il prit ses outils — pas le grattoir, pas le seau de chaux, mais ses outils de peintre, ceux qu'il avait cachés sous l'échafaudage parce qu'il n'avait pas eu le courage de les laisser à l'atelier. Les pinceaux. Le mortier de porphyre. Les pigments : ocre de Cappadoce, noir de vigne, bleu de lapis, or en feuilles. Il monta sur l'échafaudage. Il ne remonta pas vers l'abside nord — celle qu'on lui avait ordonné de gratter. Il alla vers un recoin du mur ouest, un angle sombre entre deux colonnes, un endroit que personne ne regardait jamais parce qu'il n'y avait rien à voir. Un mur nu. De la pierre sans mosaïque, sans fresque, sans ornement. Et là, dans la pénombre, Théophane peignit. Pas un Christ. Pas une Vierge. Pas un saint aux yeux fixes. Il ne savait pas ce qu'il peignait. Sa main savait — elle avait toujours su — mais sa tête ne suivait plus. Les formes venaient d'ailleurs. Du tremblement de la pierre. De la chaleur des tesselles dans sa paume. De la courbe gravée dans le calcaire. De vingt ans de visages accumulés derrière ses yeux et qui ne demandaient pas à être reproduits mais à être libérés. Le visage qui apparut sur le mur n'était le visage de personne. Ou il était le visage de tout le monde. Les yeux étaient asymétriques — l'un ouvert, l'autre mi-clos. La bouche ne souriait pas et ne souffrait pas. Elle était entrouverte, comme au milieu d'un mot que le peintre n'avait pas fini de prononcer. Le visage regardait et ne regardait pas. Il était là et il était déjà en train de disparaître. Théophane peignit toute la nuit. Quand l'aube entra par les quarante fenêtres, il descendit. Ses mains étaient couvertes de pigments — le bleu, l'ocre, le noir, l'or, mêlés en une couche épaisse et sombre, comme la boue du port, comme la terre d'avant les villes. Il regarda le visage dans le recoin. La lumière ne l'atteignait pas encore. Il flottait dans l'ombre comme un mot dans une marge. Il sortit de Sainte-Sophie. Le port s'éveillait. Des bateaux de pêcheurs glissaient sur la Corne d'Or. Un enfant vendait du pain chaud sur les marches de la citerne de Basilique. Des mouettes criaient. Le monde continuait sans savoir que sous la chaux des murs de Sainte-Sophie, des visages remontaient, lentement, comme des noyés qui refusent le fond. Théophane marcha jusqu'à l'atelier. Kosmas serait déjà levé. Le vieux maître ne peignait plus — ses yeux étaient usés — mais il broyait encore les pigments chaque matin par habitude, par fidélité au geste. Théophane voulait lui montrer ses mains couvertes de couleur. Il voulait lui dire : tu avais raison. L'intention est dans la profondeur. Ils peuvent recouvrir la surface autant qu'ils veulent. Ce qui est profond revient toujours. En chemin, il passa devant l'église des Saints-Apôtres. Les murs extérieurs avaient déjà été blanchis. Le blanc était éclatant dans la lumière du matin. Théophane ralentit. Sur le mur sud, face au soleil levant, une ombre transparaissait sous la chaux. Pas un visage cette fois. Une main. Les cinq doigts écartés, la paume ouverte, comme posée contre le mur de l'intérieur. Comme si quelqu'un, de l'autre côté de la pierre, essayait de traverser. Théophane posa sa propre main sur l'ombre. Paume contre paume. La chaux contre la peau. Et sous la chaux, sous la fresque effacée, sous le plâtre, sous la pierre, quelque chose de tiède. Il retira sa main. Sur la chaux blanche, l'empreinte de ses doigts — bleue, ocre, noire, or. Cinq traces de pigment laissées par la peau d'un peintre sur le mur d'une église vidée de ses images. Il les regarda un instant. Le soleil montait. Bientôt la chaleur sècherait les empreintes et la prochaine couche de chaux les recouvrirait. Puis les empreintes traverseraient la chaux, comme les visages traversaient la chaux, comme tout ce qui est déposé avec intention finit par traverser ce qui cherche à l'étouffer. Théophane sourit. Ce n'était pas un sourire de victoire — les peintres ne gagnent jamais contre les empereurs. C'était le sourire d'un homme qui sait que la surface n'est pas le dernier mot. Que sous chaque couche de blanc, il y a une couche de couleur. Que sous chaque silence, il y a un cri si ancien qu'il a eu le temps de devenir pierre. Il reprit sa marche vers l'atelier. Ses mains étaient sales, tachées, illisibles. Mais elles savaient. Elles avaient toujours su.|couper{180}